La instancia se llevó a cabo en modalidad híbrida en el Hotel Marina del Rey en Viña del Mar y contó con el apoyo del IPP UCN Coquimbo y la participación de distintos representantes sectoriales de la Macrozona Centro.

Durante la jornada se hizo un recorrido por los principales hitos y resultados del trabajo del Nodo CIV-VAL en los dos primeros años de ejecución 2021-2022. Y posterior a ello, se desarrolló la charla especial denominada “Los Desafíos de la Gobernanza del Agua”, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y reflexión con distintos actores del ecosistema CTCI, así como con las autoridades locales, sobre uno de los temas de prioridad territorial macrozonal.

La charla fue impartida por el Director de Investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) Francés, Dr. François Molle, quien a su vez es doctorado en Ciencias del Agua de la Universidad de Montpellier y Co-editor en jefe de la revista Water Alternatives, y estuvo dirigida especialmente para investigadores asociados a las instituciones socias y socios estratégicos especializados en una de las áreas prioritarias locales como lo es “recursos hídricos”.

Cabe recordar que el proyecto Nodo CIV-VAL es financiado por la ANID y ejecutado por ocho instituciones de las regiones de Valparaíso y Coquimbo (PUCV, UV, UTFSM, ULS, UCN, CINV, CEAZA, CREAS), que trabajan en conjunto desarrollando acciones piloto para la aceleración del impacto territorial de la CTCi en la Macrozona Centro.

Con el propósito de avanzar en la co-construcción colaborativa de lineamientos a futuro desde y para los territorios.

La jornada se llevó a cabo de forma presencial en la sede de Santiago de la Universidad de Los Lagos y contó con la participación del Ministerio y Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), representantes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y de los cinco Nodos Macrozonales CTCI y los cinco Nodos Laboratorios Naturales.

En la ocasión, los representantes de los Nodos pudieron compartir las diversas experiencias desde las distintas macrozonas, donde se destacó de forma positiva el trabajo de articulación realizado, además de la importancia que tienen los resultados de los diagnósticos efectuados para el territorio y las comunidades.

El encuentro, se desarrolló bajo una metodología de mesas de trabajo, donde en dos intensas jornadas, los investigadores debieron analizar los principales aprendizajes del trabajo de los Nodos, y cuáles son los desafíos, necesidades y roles para el despliegue de la próxima construcción de la Hoja de Ruta, y la sustentabilidad del trabajo de los Nodos para el próximo año.

En relación al desarrollo de esta actividad, la Subsecretaria del Ministerio de CTCi, Carolina Gaínza agradeció la participación de todos los Nodos que estuvieron presentes en este encuentro nacional, destacando a su vez, la importante labor que desarrolla cada Nodo a lo largo del país. “Fue un encuentro muy importante para articularnos y poder trabajar colaborativamente en los desafíos que tenemos en los territorios. El trabajo que hacen los Nodos es fundamental y lo valoramos mucho desde el Ministerio y esperamos seguir trabajando con ellos en el futuro que tenemos por delante”, señaló.

Desde el Nodo CIV-VAL, distintas han sido las acciones que se han desarrollado durante los últimos meses, tanto de manera online como presencial en las localidades de Quillota, La Ligua, Limache, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso y Viña del Mar; lugares en los que se han ejecutado encuentros, sinergias y talleres participativos para la identificación de brechas, iniciativas y acciones para la actividad científica y tecnológica; los que han permitido la vinculación de la ciencia con distintos actores importantes en cada uno de los territorios.

Todo ello ha permitido reconocer con mayor profundidad las capacidades y necesidades existentes del ecosistema CTCi en las regiones de Coquimbo y Valparaíso para seguir avanzando en el impacto de la ciencia en el territorio y así en el desarrollo económico y social de la Macrozona Centro.

En este sentido, el encuentro fue una oportunidad única para que, tanto desde la experiencia de trabajo de los Nodos, como desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ANID se compartieran las diversas realidades locales, respecto al trabajo y al rol que deberían jugar las iniciativas en la descentralización, la articulación y la co-construcción de estrategias integradoras para la aceleración del impacto de la CTCi en cada territorio.

“Sin duda, a partir de este encuentro pudimos conocer los avances en la labor de articulación, levantamiento de capacidades y desafíos que los distintos Nodos del país han realizado durante sus primeras etapas de trabajo. Es importante relevar este espacio que nos proporcionó la ANID, que permite evaluar y visualizar en conjunto el trabajo de continuidad, con el objeto de acelerar el impacto de la CTCI en consideración a las necesidades de los territorios”, indicó Macarena Rosenkranz, directora del Nodo CIV-VAL y directora de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Cabe mencionar que el Nodo CIV-VAL continuará desarrollando acciones que aceleren el impacto territorial de la CTCi, fortalezcan los vínculos con actores claves multisectoriales y busquen la sustentabilidad del Nodo en la Macrozona Centro.

Revisa el registro fotográfico de la instancia aquí.

Durante la expedición al glaciar, los científicos instalaron una estación meteorológica en la cumbre del glaciar Tapado, que les permitirá conocer más sobre el comportamiento de este cuerpo de hielo, el de mayor superficie de la Región de Coquimbo.

Con el apoyo del Centro Científico CEAZA, los investigadores Dr. Michael McCarthy y el Dr. Thomas Shaw del grupo de Glaciares e Hidrología de Alta Montaña (HIMAL) del Instituto Federal Suizo de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL) realizan una investigación científica para contribuir a la comprensión del comportamiento del glaciar Tapado, ubicado sobre los 4300 msnm en el sector cordillerano de la Provincia del Elqui.

El Dr. Álvaro Ayala, investigador del Laboratorio de Glaciología del CEAZA explica que “el propósito de la visita fue instalar una estación meteorológica en el sector de la cumbre del glaciar Tapado. Con esto, se espera recolectar datos que nos permitan entender la respuesta del glaciar Tapado al cambio climático y proyectar su evolución. En particular, nos interesa analizar datos que permitan estimar la sublimación de la nieve y el hielo. Esto es, la transformación del agua de estado sólido a gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido ”.

La instalación de dicha estación meteorológica en el glaciar marca un hito importante para la investigación científica, ya que significa un gran esfuerzo logístico instalar equipamiento en el sector de la cumbre del glaciar. La iniciativa fue posible gracias al financiamiento del SPI (Swiss Polar Institute).

“Logramos instalar la estación meteorológica el 8 de diciembre, después de un primer intento el 1° de diciembre ¡y ahora nuestro equipamiento se encuentra a 5366 metros sobre el nivel del mar! La estación meteorológica tiene tres sensores: temperatura, viento y humedad en diferentes alturas para calcular cuánto hielo está siendo sublimado junto a una estaca de ablación y una cámara, para que sepamos cuánto hielo en total se gana a través de las nevadas o se pierde a través de la sublimación y el derretimiento. Finalmente, instalamos algunos sensores de temperatura en el hielo para observar cómo se acerca al punto de fusión o derretimiento”, detalla el Dr. Michael McCarthy, investigador del grupo de Glaciares e Hidrología de Alta Montaña (HIMAL) del Instituto Federal Suizo de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL)

“Nosotros queremos entender mejor la importancia del proceso de sublimación en el sector de alta altitud del glaciar, y usar los datos registrados para validar modelos computacionales que nos permitan estudiar cómo cambiará el glaciar bajo diferentes proyecciones del clima futuro”, indica el Dr.Michael McCarthy.

Interés científico del Tapado

El glaciar Tapado está llamando la atención de la comunidad científica principalmente por su tamaño y ubicación, ya que se encuentra en Los Andes semiáridos. “El glaciar Tapado es interesante por una serie de razones, pero especialmente porque se encuentra en un ambiente árido. En primer lugar, son muy escasas las precipitaciones de nieve que aportan al glaciar, así que, el glaciar puede existir porque se encuentra a una gran altitud en la montaña y porque su ladera sur se encuentra escondida de la alta exposición solar de esta ladera”, detalla el Dr. Michael McCarthy, investigador del grupo de Glaciares e Hidrología de Alta Montaña (HIMAL) del Instituto Federal Suizo de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL)

“En segundo lugar, pierde mucho hielo directamente a la atmósfera a través de la sublimación, un proceso en el cual el hielo se transforma en vapor sin pasar a través del estado líquido, en lugar de pasar a arroyos y ríos a través de la fusión, lo cual es mucho más común en los glaciares de otras partes del mundo”, indica el Dr.McCarthy.

Por su parte, el Dr. Ayala explica que “el balance de masa de los glaciares de los Andes Semiáridos está dominado por la sublimación. El glaciar Tapado es un excelente ejemplo de este proceso y es un sitio de investigación bien establecido donde CEAZA realiza investigación regularmente desde hace varios años. La cumbre del glaciar Tapado es un lugar donde se esperaría que sólo hubiera sublimación, pero es posible que los eventos de derretimiento hayan aumentado debido al alza de las temperaturas. Los datos obtenidos nos permitirán mejorar nuestros modelos para entender las variaciones recientes y las proyecciones futuras”.

Ciencia en red

El trabajo realizado en terreno forma parte del trabajo conjunto del Instituto Federal Suizo de Bosques, Nieve y Paisaje junto al Laboratorio de Glaciología del Centro Científico CEAZA. Anteriormente, ejecutaron el proyecto FIC-R 2016 “Plan de gestión de glaciares para la Región de Coquimbo” y otras investigaciones sobre la hidrología de glaciares de los Andes semiáridos.

Cabe mencionar que desde el CEAZA, el Laboratorio de Glaciología ha contribuido con inventarios glaciológicos detallados en la región, además de cuantificaciones del volumen de agua y estimaciones de contribución hídrica. “El glaciar Tapado ha sido una especie de laboratorio donde se han probado numerosos métodos y técnicas de monitoreo para entender el derretimiento del hielo, la sublimación, la acumulación de nieve, el balance de masa, la formación de penitentes y otros procesos”, indica el Dr. Ayala, investigador del CEAZA.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Campus de Limarí de la Universidad de La Serena.

Con la colaboración de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y la participación de investigadores/as, académicos/as, representantes del sector público, privado y la sociedad civil principalmente del sector agrícola de la región de Coquimbo, el Nodo CIV-VAL llevó a cabo el 1º Diálogo Macrozonal en la comuna de Ovalle con el propósito de vincular a los actores claves del territorio e identificar nuevas iniciativas en las áreas prioritarias correspondientes a recursos hídricos, biodiversidad y alimentos.

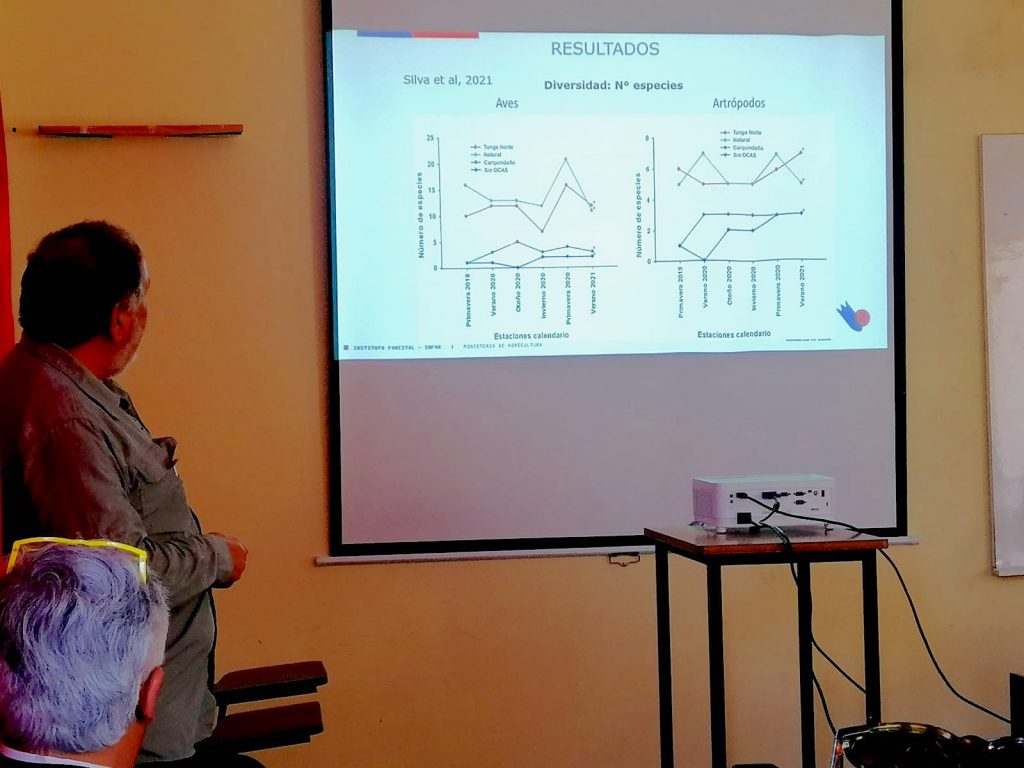

En la instancia, se buscó además potenciar la retroalimentación entre los actores, por lo que se desarrollaron talleres y se presentaron iniciativas I+D, las que estuvieron a cargo de Pablo Álvarez, director del Laboratorio PROMMRA y Consorcio Quitai Anko, Sergio Silva, gerente del Instituto Forestal de Chile y Yasna Molina, empresaria de “Caprinos Villaseca”, quienes expusieron sus proyectos los que están enfocados a las tres áreas prioritarias de la Macrozona Centro.

Por su parte, Wanda García, encargada regional de FIA, se refirió al aporte que tienen este tipo de actividades, y sostuvo que “lograr concretar esta instancia saliendo de la conurbación La Serena – Coquimbo, haciendo esta sinergia de qué es lo que hay en la región versus los pilares de las hojas de ruta ha sido potente para poder conectar y avanzar en el trabajo que se está realizando”.

De esta forma, el Nodo CIV-VAL recogió valiosos insumos para la planificación de las próximas actividades de cara al 2023, y así, avanzar en el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCi, en las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

Cabe destacar que el Nodo CIV-VAL continuará trabajando para la aceleración del impacto territorial de la CTCi, y el próximo diálogo macrozonal que realizará será el 7 de diciembre en la comuna de La Ligua, con el fin de seguir articulando a los distintos actores claves y públicos objetivos de la Macrozona Centro.

Con el propósito de avanzar en la co-construcción colaborativa de lineamientos a futuro desde y para los territorios.

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, realizará el primer encuentro nacional y presencial de Nodos que se encuentran trabajando en la aceleración del impacto territorial de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, CTCi, para contribuir en el desarrollo y bienestar económico, social y cultural en cada uno de los territorios de nuestro país.

La instancia se llevará a cabo este martes 29 de noviembre, a las 9:00 horas, en la Sede Santiago de la Universidad de Los Lagos, y contará con la participación de las y los directores y coordinadores de los cinco Nodos Macrozonales CTCI y cinco Laboratorios Naturales, quienes darán a conocer los avances y resultados del trabajo realizado durante el 2022 y los próximos desafíos de cara al año 2023.

Con cerca de dos años de trabajo de la mano de los instrumentos Nodos para la Aceleración de Impacto Territorial de la CTCI (Nodos Macrozonales CTCI), y cerca de un año para el caso de los Nodos para el Desarrollo de Investigación en Laboratorios Naturales (Nodos LLNN), se ve la necesidad de seguir fortaleciendo la mirada territorial, tanto por la ANID como por los principales actores de la CTCI nacional.

Este encuentro realizará cinco mesas de trabajo las que serán divididas según macrozona con el propósito de avanzar en la co-construcción de lineamientos a futuro, tanto en la generación de políticas públicas sectoriales e intersectoriales, reformulación y/o creación, y que integren las visiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la ANID, y de los mismos Nodos; iniciativas que se han destacado como instrumentos vivos, flexibles y fundamentales para la articulación de los distintos actores del ecosistema CTCi y la generación de conocimiento colaborativo desde y para los territorios.

En la séptima sesión del Comité de Coordinación Macrozonal, se presentó el trabajo que se ha realizado en la Etapa II del año 2022 y la propuesta de continuidad de Nodos CTCi 2023, que busca robustecer el sistema de gobernanza en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

Con el foco en avanzar en las propuestas que se están diseñando para el año 2023, el Nodo CIV-VAL convocó, de forma virtual al séptimo Comité de Coordinación Macrozonal (CCM), conformado por el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, Jorge Soto, la Seremi de Agricultura de Valparaíso, Yolanda Cisternas, el Jefe del Departamento de Vinculación y Redes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Rodrigo Carrillo, representantes sectoriales y de las instituciones socias del Nodo, quienes son los encargados de validar el trabajo del equipo ejecutivo como sugerir acciones a desarrollar.

Cabe recordar que el proyecto Nodo CIV-VAL es financiado por la ANID y ejecutado por ocho instituciones de las regiones de Valparaíso y Coquimbo (PUCV, UV, UTFSM, ULS, UCN, CINV, CEAZA, CREAS), que trabajan en conjunto desarrollando acciones piloto para la aceleración del impacto territorial de la CTCi en la Macrozona Centro.

En la nueva sesión de comité, la directora del Nodo CIV-VAL y directora de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Macarena Rosenkranz, presentó estadísticas de participación por territorio, género y tipo de actividad. En este sentido, se destacan las misiones tecnológicas que se han desarrollado en CeTAlimentos y CREAS, y los Diálogos Regionales de Coquimbo y Valparaíso. En relación a esto último, se indicaron los principales resultados en base a iniciativas y desafíos vinculados a las áreas de prioridad del Nodo CIV-VAL que son Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos. Y asimismo se dieron a conocer las nuevas alianzas colaborativas.

En la instancia, la directora del Nodo CIV-VAL planteó que “un elemento de análisis y reflexión es cómo el Nodo se diferencia de otras experiencias que ya existen, y cómo principalmente el Nodo apunta impactar en el territorio, a través de que el conocimiento ayude al desarrollo económico de las regiones” destacó.

Finalmente para potenciar la retroalimentación entre los asistentes, se plantearon preguntas sobre gobernanza y las nuevas proyecciones. ¿Qué propuesta de valor debería entregar la gobernanza del Nodo CIV-VAL, tanto para el ecosistema como para su institución?, y ¿Cómo podría aportar su institución a esta gobernanza?, las que dieron pie a una interesante conversación entre los participantes.

En este sentido, el Key Area Manager del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Elecrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTSFM), Javier Robledo, señaló que “hay dos puntos, primero la gobernanza comercial y canales es un tema común para los centros de investigación que desarrollan tecnología, donde muchas veces cuesta encontrar a ese desarrollador comercial, cuesta encontrar la industria. Lo segundo es la estandarización, respecto de que siempre es complejo transferir desde la universidad a la industria, por los tiempos complejos y largos de la universidad que la industria no puede esperar. En relación al Nodo que en la gobernanza participan las principales instituciones de la macrozona, puede ser una oportunidad interesante para desarrollar manuales y procedimientos estándares para todas las instituciones, que permita ser más ágil, y la Red GETE podría ser un aporte en ese sentido, por su experiencia de base”.

Mientras que, el Coordinador de Proyectos de Investigación y de Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica del Norte (UCN), Wolfgang Stotz, señaló que en relación a la gobernanza y de cómo hacerlo práctico, “en la Región de Coquimbo hay un ejemplo útil que funciona muy bien, que es el programa de CORFO <Más Mar>, con una estructura sencilla en cuanto, que tiene un gerente con una secretaria que es la parte ejecutiva y luego tiene a todas las instituciones como Gobierno Regional, CORFO, y universidades que corresponde al directorio. Y la gerencia ejecutiva, es la encargada de articular en bases a las necesidades del gobierno y la industria, de modo que articula investigaciones aplicadas con empresas y con el gobierno. Por tanto, lo que se necesita es que la gente se conozca, y conozca lo que se va haciendo y las posibilidades que existen, y en general, debería ser algo no muy complejo, para generar esa plataforma práctica donde se puedan llevar investigaciones para conectar con el gobierno y las empresas, para así generar diálogo”.

Para los próximos meses, el Nodo CIV-VAL continuará trabajando para la aceleración del impacto territorial de la CTCi en la Macrozona Centro, específicamente en la línea del Plan de Acción 2023 y ejecución de actividades experimentales que contribuyan a avanzar en la dinamización y actualización de la hoja de ruta construida, y la articulación de los distintos actores claves y públicos objetivos de las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Regional Ceres en la comuna de Quillota.

Con la participación de investigadores/as, académicos/as, representantes del sector público, privado y la sociedad civil de la región de Valparaíso, el Nodo CIV-VAL llevó a cabo de manera exitosa el 1º Diálogo Regional de la Macrozona Centro. La instancia tuvo el objetivo de vincular a los actores claves del territorio e identificar en conjunto desafíos, iniciativas y acciones por las tres áreas prioritarias diagnosticadas correspondientes a alimentos, recursos hídricos y biodiversidad.

Cabe destacar que, la labor de articulación que tiene el Nodo adquiere relevancia entre los distintos actores del sector público, sector privado, entidades generadoras de conocimiento y centros de investigación. Y en ese sentido, la directora del Nodo CIV-VAL y directora de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Macarena Rosenkranz, explicó que para el rol que cumple el Nodo CIV-VAL “es importante que se haya sumado el Centro CERES, el cuál nos alojó en esta oportunidad y también el haber contado con la participación de las autoridades regionales como son el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro y la Seremi de Agricultura de Valparaíso, y también los directores del INIA, FIA y los encargados de INDAP quienes facilitan este proceso de articulación”.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro Regional Ceres, Carlos Huenchuleo, expresó que “es una oportunidad para nosotros participar de la organización de este evento, porque eso nos permitió conocer más el quehacer del Nodo CIV-VAL y ver cómo nosotros como Centro Ceres podemos colaborar y contribuir al éxito y a los objetivos de esta iniciativa. Por lo tanto, creo que este es un tremendo impulso para nosotros de empezar a participar más activamente en las distintas actividades del Nodo”.

Taller participativo e Iniciativas I+D

Para potenciar la retroalimentación y vinculación de actores, durante la jornada se realizó un taller donde se plantearon preguntas consideradas clave para el ecosistema CTCi y que dieron pie a una interesante conversación entre los participantes, quienes trabajaron en grupo, generando un diálogo participativo en torno a los siguientes ámbitos: capital humano, sector productivo, innovación CyT, investigación, vinculación con la ciudadanía, áreas prioritarias territoriales y desarrollo económico local.

En la oportunidad, además, el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Juan Carlos Saéz, expuso sobre el proyecto “Principios Activos del Boldo” y la fundadora de [ph] Gestión Transversal SpA, Pilar González, presentó la iniciativa “Bbac: Autocontrol Sanitario Rural”. Y al final de la jornada, la empresa regional “Como Queso”, profundizó sobre el proceso de su negocio y brindó a los asistentes una degustación de sus productos locales.

De esta forma, el Nodo CIV-VAL recogió valiosos insumos para la planificación de las próximas actividades, y así, avanzar en el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCi), en las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

Al respecto, el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, Jorge Soto, valoró el encuentro y la labor que realiza el Nodo en los territorios locales y enfatizó que “es importante el trabajo que realiza el Nodo CIV-VAL en conjunto con la Seremi de Agricultura de Valparaíso y con el Centro Ceres, porque la descentralización es uno de los procesos fundamentales que tenemos que llevar a cabo dentro del desarrollo científico y tecnológico, ya que la idea es desarrollar ciencia para y con el territorio. Así que estoy muy contento y agradecido de participar en esta instancia que ha sido sumamente productiva”.

Para los próximos meses, el Nodo CIV-VAL continuará trabajando para la aceleración del impacto territorial de la CTCi, específicamente en la ejecución de los próximos diálogos regionales con el fin de que contribuyan a avanzar en la articulación de los distintos actores claves y públicos objetivos de la Macrozona Centro.

Por CEAZA

Reciente investigación aplicó una metodología de preacondicionamiento a esta planta, que sobrevivió a siete meses sin agua, buscando replicarla a futuro en plantas de interés agrícola y así optimizar su crecimiento bajo condiciones poco favorables de agua, suelo y temperatura.

Debido a su aridez, en Chile se encuentra el desierto más seco del mundo: el desierto de Atacama. Cuesta imaginar que, en un lugar con precipitaciones escasas, pueda desarrollarse la vida. Sin embargo, son muchas las especies que viven y sobreviven en este lugar, y que, por ende, se convierten en foco de interés de la comunidad científica con miras a la adaptación ante el cambio climático. Entre ellas, está el Aloe vera, popularmente conocido por sus propiedades dermatológicas.

Sin embargo, un reciente estudio ha puesto el foco en otra de las propiedades de esta planta: las diversas estrategias de respuestas y adaptaciones que le permiten sobrevivir en diferentes condiciones de estrés abiótico; es decir, una situación no ideal para su crecimiento y desarrollo ligado a actores no vivos: falta de agua, falta de nutrientes, altas o bajas temperaturas, etc.

Preacondicionamiento

El estudio “El preacondicionamiento para el déficit de agua ayuda al Aloe vera para superar la sequía a largo plazo durante la estación más seca del desierto de Atacama”, fue desarrollado por científicos de la Universidad Arturo Prat junto al investigador de CEAZA, Dr. Enrique Ostria; investigación desarrollada en la estación experimental Canchones de esta casa de estudios, en Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La investigación tomó como base a estudios anteriores desarrollados por la comunidad científica de la Universidad Arturo Prat. “En ellos se encontró una buena capacidad antioxidante, producción de azúcares y solutos compatibles de sus hojas al estar sometidas a condiciones de déficit hídrico, y también, por la propiedades medicinales, farmacéuticas y nutricionales que presenta”, aclara el Dr. Ostria.

“Aloe es una planta que tiene una utilidad alimentaria, farmaceútica y cosmética”, complementa el Dr. José Delatorre-Castillo, investigador de la Universidad Arturo Prat. “Entre sus beneficios, se mencionan sus capacidades inmunomoduladoras, cicatrizantes, gastroprotectoras, antimicrobianas y antioxidantes. Desde la perspectiva del cambio climático, aloe es una planta que se adapta a condiciones de estrés hídrico, por lo que se puede y se debe cultivar con muy poca agua”, añade.

Respecto al preacondicionamiento de la investigación, el Dr. Ostria explica que consiste en la preparación de una planta a una condición determinada que aún no vive. “En este caso en particular, antes de someterla al tratamiento de sequía, a las plantas se les prepara ante la eventual escasez de agua, disminuyendo la cantidad de riego a niveles sub-óptimos, pero no letales”, aclara.

Fotosíntesis incluso sin agua

De esta forma, y luego de que las plantas de Aloe vera del estudio estuvieron sin agua por siete meses, igualmente se mantuvieron vivas y activas metabólicamente. “El Aloe vera tiene hojas suculentas. Esto es un tejido especialmente adaptado para almacenar agua. Por lo tanto, la suculencia más el tipo de fotosíntesis CAM es una combinación sumamente eficiente para lidiar con largos períodos de escasez de agua”, agrega el Dr. Ostria.

La fotosíntesis CAM (sigla en inglés para Crassulacean Acid Metabolism) es el nombre genérico de un grupo de plantas que presentan una variación en su metabolismo fotosintético, continúa el investigador. “El Aloe vera es una planta que acumula dióxido de carbono durante la noche en forma de ácidos orgánicos, y durante el día, los ácidos orgánicos se descarboxilan, liberando CO2, para que luego sea utilizado para producir azúcares mediante el proceso fotosintético”.

Respecto a estos azúcares, el Dr. Ostria precisa que la fotosíntesis tiene como objetivo producir azúcares que pueden ser utilizados para distintos fines, siendo uno de ellos ayudar a la planta para que pueda adquirir agua de su entorno, por medio de ajustes osmóticos.

“Entonces, lo que se plantea, es que la planta sigue realizando fotosíntesis a tasas muy pequeñas cuando está sin agua, porque generar azúcares le ayudaría a adquirir la más mínima cantidad de agua que tenga disponible, sea cual sea su fuente”, añade el científico. “Además, le ayuda a mantener otro proceso vital que es la respiración celular. En general, las plantas pueden sobrevivir sin hacer fotosíntesis por algunos días, pero si la respiración se detiene, la planta muere”.

Activar mecanismos en otras plantas

De esta forma, otra de las finalidades de este tipo de estudios, es el desarrollo de soluciones biotecnológicas basadas en la capacidad del Aloe Vera de sobrevivir a varios meses sin riego, permitiendo que otras plantas, sobre todo comestibles, adquieran estas propiedades y puedan sobrevivir a las condiciones áridas que trae el cambio climático. “Cualquier planta puede ser sometida a tratamientos de preacondicionamiento. Por lo tanto, esta preparación activa mecanismos en la planta para lidiar con condiciones poco favorables”, especifica el Dr. Ostria.

“La magnitud de la respuesta dependerá de una combinación entre el preacondicionamiento y las características propias de la planta en cuanto a morfología, anatomía y fisiología”, añade el investigador, explicando también que las plantas que ya viven en ambientes con poca disponibilidad de agua, o que presentan mecanismos de tolerancia, tendrán una mejor respuesta. “Sin embargo, esta investigación, y en particular, la metodología de preacondicionamiento, puede ser aplicada sobre plantas de interés agrícola, con el fin de mejorar u optimizar su crecimiento bajo condiciones poco favorables de agua, suelo, temperatura, entre otros”, concluye.

Respecto a la trascendencia de este estudio, el Dr. Delatorre-Castillo menciona que las especies nativas que prosperan en el desierto de Atacama tiene características únicas, que las hacen tolerantes a diversos tipos de estrés como son la alta radiación, el déficit hídrico, la salinidad, entre otros. “De allí la importancia de la investigación, a fin de que tanto las mismas especies como sus genes puedan contribuir a desarrollar una agricultura sustentable y resiliente, en condiciones de extrema aridez”, subraya.

Cabe mencionar que la investigación “El preacondicionamiento para el déficit de agua ayuda al Aloe vera para superar la sequía a largo plazo durante la estación más seca del desierto de Atacama”, fue liderada por José P. Delatorre-Castillo (U. Arturo Prat), y contó con la participación de Kung Sang Lay (U. Arturo Prat), Jorge Arenas-Charlín (U. Arturo Prat), Isabel Sepúlveda-Soto (U. Arturo Prat), Liliana Cardemil (U. de Chile), y Enrique Ostria (CEAZA).

Durante el mes de septiembre, llegó al Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María, el Simulador Digital de Tiempo Real de RTDS Technologies Inc., moderna plataforma flexible de pruebas, que permitirá generar investigación de punta y apoyar a la industria eléctrica en el proceso de Transición Energética en el que nos encontramos, tanto en Chile, como en el mundo.

La obtención de este moderno equipo se enmarca en el proyecto “Emulador Flexible PHIL como Plataforma de Investigación para los Desafíos de la Transición Energética”, que el 2021 se adjudicó financiamiento del programa de Equipamiento Científico y Tecnológico, Fondequip y es liderado por el académico de la USM, Andrés Mora, en conjunto con el investigador del AC3E, Alejandro Angulo y con el apoyo de 17 investigadores pertenecientes a 7 universidades del país (USM, PUC, UCSC, UNAB, USACH, UCH y UANDES), lo que se traduce en un importante trabajo colaborativo.

En nuestro país solo hay dos de estos equipos, uno en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y ahora otro en dependencias del Centro de la USM. Cuenta con una amplia gama de aplicaciones relevantes en el proceso de transición energética como lo son la integración de energía renovable variable y sistemas de almacenamiento de energía en sistemas de potencia de gran escala, enlaces HVDC, electromovilidad y cargadores de vehículos eléctricos, micro-redes y generación distribuida, y accionamientos eléctricos de alta potencia en minería. Además, permite emular en tiempo real sistemas dinámicos complejos que incluyen convertidores de potencia y sus esquemas de control sofisticados.

Desde el punto de vista científico, esta tecnología brindará la posibilidad de realizar investigaciones en diversas áreas como sistemas de protección, HVDC y FACTS, PMUs y esquemas de control distribuidos, microrredes, energías renovables, SIL, HIL, PHIL, ciberseguridad, educación, etcétera y con ello, apoyar a la industria eléctrica.

“Este equipo nos permite desarrollar análisis de operación, protección y control de sistemas eléctricos con un estándar similar al utilizado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Lo anterior facilita la colaboración con esta entidad pública y fortalece el rol de la Universidad y del AC3E en el contexto de la transición energética”, señaló Alejandro Angulo, investigador del Centro y académico de la USM.

Esta tecnología contribuirá en gran medida al trabajo de investigación y a la colaboración con la industria del sector electricidad, pues cuenta con modelos y librerías especializadas que permiten emular con alta precisión un gran número de convertidores de potencia, máquinas eléctricas y dispositivos de operación y control de redes eléctricas. Esto facilita el desarrollo de estudios técnicos en sistemas altamente penetrados por energías renovables, donde los dispositivos de almacenamiento de energía, la electromovilidad y la generación distribuida son parte fundamental de su estructura.

Iniciativas como Club R-Acciona, CINV, Biocargo, la Mesa de Digitalización Regional, Seremi de Economía, Seremi de Ciencias, Valparaíso Circular, Coline Data, The Lift PUCV y el Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos, entre otras, tuvieron la oportunidad de vincularse y generar alianzas colaborativas.

Meetup Valparaíso 2022 se realizó gracias al trabajo conjunto entre la Gobernanza del Ecosistema EIVA, CONTACT y la Dirección de Emprendimiento de la UTFSM.

Más de 50 actores claves de la región se reunieron este jueves en el Meetup Valparaíso 2022, que se realizó en el Cowork del Edificio Bari II de la Universidad Técnica Federico Santa María, organizado por el Ecosistema EIVA, la Dirección de Emprendimiento de la USM y Contact.

Una instancia participativa, donde representantes de la academia y del mundo empresarial se sentaron a dialogar y a explorar casos de éxito y nuevas perspectivas, que permitan generar un cambio de mindset académico de manera colaborativa, desde la perspectiva empresarial y digital.

Meetup Valparaíso 2022 permitió generar líneas de trabajo, con el objetivo de acelerar el ecosistema regional de emprendimiento e innovación desde las universidades, centros de formación técnica y otras instancias del mundo académico.

Jaime González, director ejecutivo de la Gobernanza del Ecosistema EIVA, valoró la convocatoria: “Me gusta ver a los distintos actores académicos vincularse, extrañé más profesores, sin embargo los representantes de las Universidades estaban. Se alcanzaron los objetivos propuestos, ya que aparecieron cerca de 20 iniciativas de entre las casi 30 organizaciones presentes. Lo que nos queda ahora es avanzar en que se concreten esas colaboraciones y vínculos en una agenda en común y desde EIVA continuaremos haciendo seguimiento y promoviendo que otros actores se sumen”.

Durante toda la mañana, los y las participantes fueron parte de dinámicas y entretenidas actividades, que invitaron al diálogo, a la búsqueda de iniciativas y a repensar la región de Valparaíso. Además, se realizaron dos paneles que contaron con la participación y experiencia de Nadja Starocelsky, coordinadora del grupo de tecnologías educativas MetaRed IT; Natalia Moncada, directora general de Universia Chile; Marcela Soto, directora de Emprendimiento UTFSM; Walter Rosenthal, CEO de Quintil Valley; Claudio Barahona, managing partner en Alaya Capital Partners y Daniel Stern, innovation and movility manager de Kaufmann.

La académica del Departamento de Arquitectura y directora de Emprendimiento de la UTFSM, Marcela Soto, indicó: “Esperábamos algo así y esta vez queríamos generar un laboratorio de vinculación entre las partes que conformamos el ecosistema de emprendimiento e innovación. Esta vez fue muy colaborativo y menos expositivo. Muchas veces asistimos a eventos que son netamente exposiciones, aquí fueron mínimas, se dieron ideas base para poder discutirlas en las mesas y creo que eso es mucho más provechoso que estar horas escuchando a expertos”.

Respecto a la importante participación de las mujeres en la actividad, tanto de panelistas como asistentes, la directora destacó la colaboración del proyecto InES Género USM, proyecto adjudicado por la casa de estudios que tiene como objetivo “implementar la equidad de género al interior de las universidades, muchas de ellas falentes de discusión sobre estos temas y en eventos como éste hay que obligar la participación de mujeres para que vengan a hablar, no es casualidad traer mujeres a la discusión”.

Quien también tuvo una participación activa en este Meetup Valparaíso 2022, fue el seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, Jorge Soto, quien calificó como “muy importante lo que está haciendo esta Gobernanza en torno a los temas de innovación científico-tecnológica con estos estos espacios de conversación, colaboración y conexión; como Ministerio también tenemos un rol articulador y contar con EIVA nos facilita la conexión con el Ecosistema de Innovación”. Finalmente, destacó que los desafíos planteados en esta sesión “son los desafíos que hay que levantar y apoyar”.

En particular, el seremi manifestó el desafío de su propia Secretaría Regional Ministerial, que consiste en generar una alianza público-privada para desarrollar un centro de pilotaje y escalamiento, que idealmente llegue a la fase TRL 9 (puesta en el mercado y despliegue), no solamente en Valparaíso, sino que también en San Antonio o San Felipe, “ese es un desafío que hay que estructurar, organizar y trabajar en conjunto”, concluyó.

Finalmente, cada participante tuvo la oportunidad de presentar su iniciativa, donde aparecieron nombres como Club R-Acciona, CINV, Biocargo, la Mesa de Digitalización Regional, Valparaíso Circular, Coline Data, The Lift PUCV y el Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos, entre otras.

Cabe destacar que la Gobernanza del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de la región de Valparaíso, EIVA, trabaja de manera colaborativa con más de 80 organizaciones para vincular actores y levantar Iniciativas Masivas de Impacto Colectivo, donde trabajen en conjunto para acelerar el desarrollo del ecosistema regional, con el objetivo de posicionar a Valparaíso a nivel internacional con miras al año 2025.