Encuentro se realizó en las dependencias de la Universidad de La Serena y contó con la participación de diversos actores del ecosistema.

El pasado jueves 18 de mayo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación efectuó la actualización de la Política Nacional CTCi en la Región de Coquimbo, instancia que tuvo como principales objetivos establecer lineamientos para el desarrollo de políticas públicas de dicho ministerio, con el propósito de articular alianzas con la sociedad y los diversos actores que convergen en la innovación, sustentabilidad medioambiental y sostenibilidad social.

En el marco de este encuentro, el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dr. Jorge Soto Delgado, destacó la importancia de la actualización de la Política Nacional CTCi: “La actividad de actualización de la Política Nacional de CTCi, consistió en una jornada de reflexión en torno a las necesidades de investigación y desarrollo que permita entregar insumos para enriquecer la orientación estratégica de la Política. En este sentido se llevan a cabo diferentes conversaciones deliberativas con todos los actores del sector público, privado y la comunidad en general, de esta manera impulsar la instalación del valor de la CTCi en las prioridades regionales”.

Por su parte, Andrés Hurtado, sociólogo y apoyo a la coordinación del Nodo CIV-VAL y profesional del Instituto de Políticas Públicas Universidad Católica del Norte (UCN) se refirió a la importancia de estos espacios, aportando que “fue una buena instancia de articulación multisectorial para crear puentes entre las prioridades definidas por los instrumentos regionales y las posibilidades de una política de alcance nacional, como es el caso de la Política Nacional de CTCi”.

Fotografías: Seremi de Ciencia de la Macrozona Centro

Su director ejecutivo, Carlos Huenchuleo, destacó el aporte que hará el centro al desarrollo de un modelo de gestión territorial.

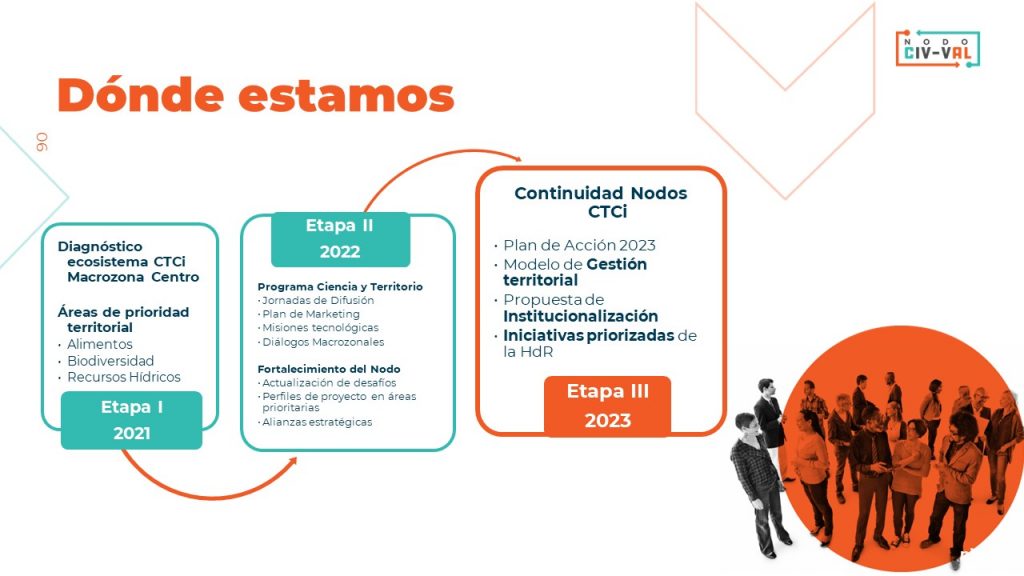

Con la puesta en marcha de la tercera etapa del Nodo CIV-VAL se destaca la reciente incorporación, dentro de las instituciones asociadas, del Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales (CERES), organismo enfocado en la investigación científica, aplicada e interdisciplinaria en pro del desarrollo sostenible en la agricultura y los territorios rurales de la Región de Valparaíso.

“Una de las labores más importantes del Nodo CIV-VAL es la articulación entre las diferentes entidades pertenecientes de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, por lo tanto, la incorporación del Ceres, considerando la importancia de la agricultura en la Región de Valparaíso, juega un rol fundamental. Es un centro de investigación que se destaca en la región y sus capacidades contribuirán a llegar a los distintos sectores, especialmente a los agricultores de la Macrozona Centro. Además, destacamos la vinculación que este centro tiene con instituciones de Educación Superior pertenecientes al Nodo, por lo tanto, es un actor que debía estar y que sin duda dará un valor agregado a nuestro trabajo”, afirmó Macarena Rosenkranz, directora del Nodo CIV-VAL.

Por su parte, Carlos Huenchuleo, director ejecutivo del Centro Ceres, comentó que “para nosotros es muy importante ser parte del Nodo CIV-VAL pues esto permitirá trabajar en la articulación de las capacidades CTCi del territorio. De esta manera Ceres aportará al desarrollo de un modelo de gestión territorial para la consolidación de redes y capital social en la macrozona”.

Junto a esto, afirmó que “ser parte del Nodo CIV- VAL, nos permitirá mejorar el impacto de nuestro trabajo en el territorio, así como fortalecer nuestra vinculación con instituciones de investigación e innovación. Creemos que podemos realizar un aporte significativo a la red de instituciones, dada nuestra experiencia en el ámbito de la generación y transferencia de conocimientos para el desarrollo de una agricultura sostenible, que apoye para la consolidación de redes y capital social asociado a las acciones del Nodo, así como del proceso de actualización y dinamización de la Hoja de Ruta levantada, la cual permitirá alcanzar los desafíos territoriales y productivos en CTCi en la Macrozona Centro”, concluyó el director ejecutivo, Carlos Huenchuleo.

Nuevo ciclo busca, entre otros aspectos, consolidar el rol articulador del proyecto entre instituciones socias.

Realizando encuentros con diversas entidades del sector agrícola de la Región de Valparaíso, el Nodo CIV-VAL inició su tercera etapa de ejecución, continuando así con el fortalecimiento y potenciamiento de la vinculación entre los diversos actores que conforman el ecosistema CTCi en la Macrozona Centro del país.

Ante el inicio de esta nueva etapa, Macarena Rosenkranz, directora del Nodo CIV-VAL, comentó sobre las expectativas y los principales desafíos, valorando la labor efectuada en las etapas anteriores y el compromiso y dedicación de las instituciones y centros que lo componen.

“Como Nodo CIV-VAL nos encontramos en una etapa de consolidación del trabajo realizado en etapas anteriores, el cual tuvo como resultado el levantamiento de perfiles y capacidades de las instituciones socias y su vinculación a las áreas prioritarias del territorio. En esta nueva etapa queremos priorizar algunas de estas iniciativas para que, efectivamente, se puedan transformar en soluciones reales en las áreas de alimento, biodiversidad y recursos hídricos” afirmó.

Asimismo, se refirió al rol articulador del Nodo CIV-VAL entre entidades universidades, centros de investigación y el sector público-privado: “esta articulación es la que nos hará lograr el objetivo final del Nodo, que es que el conocimiento impacte en el territorio, en el desarrollo de las regiones y en la calidad de vida de las personas” comentó.

Por su parte, Kinga Halmai, coordinadora del Nodo CIV-VAL, se sumó a las palabras entregadas por la directora y enfatizó que “tenemos el desafío de continuar con la vinculación con las actorías en la Macrozona Centro. De esta forma, tenemos tres ejes fundamentales, los cuales guían hacia la institucionalización del Nodo en una etapa futura”.

Además, comentó que “pretendemos vincularnos en mayor profundidad con el sector productivo, tesis de pregrado y postgrados relacionados a este mismo rubro y finalmente generar instancias formativas que fortalezcan las capacidades en la Macrozona Centro desde el capital humano avanzado” concluyó.

Cabe mencionar que dentro de las reuniones establecidas se destacó el encuentro con representantes de la Municipalidad de Limache, Seremi de Agricultura de la Región de Valparaíso, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS).

La actividad contó con una firma de un acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Agricultura, la Fundación para la Innovación Agraria, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Con la presencia de autoridades y más de 90 jóvenes rurales emprendedores, de la Región de Valparaíso, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura lanzó el nuevo Programa Juventud Rural Innovadora- ReBrota en el Centro Tecnológico Agrícola Duoc UC Sede Valparaíso.

La actividad, fue liderada por el ministro de agricultura, Esteban Valenzuela y tuvo como hito principal la firma de un compromiso por la juventud rural, sellando así el trabajo intersectorial para poner en marcha esta iniciativa que por primera vez logra la articulación con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), y el apoyo del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La Fundación, a través de este programa busca fomentar la innovación en jóvenes rurales entre 18 y 35 años para que contribuyan en la agregación de valor del sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria nacional. Por este motivo, para establecer los lineamientos de la iniciativa, se ha considerado la experiencia acumulada por FIA en la ejecución de 12 Convocatorias dirigidas a jóvenes vinculados al agro, en los últimos siete años, y el trabajo realizado con establecimientos técnicos profesionales del sector en la última década.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, enfatizó que “estoy sinceramente muy emocionado porque el país está al debe hace rato con programas estructurales de fomento de la agricultura para jóvenes, entonces es maravilloso encontrarse con una institución como el FIA, que ha desarrollado ya experiencias muy exitosas con mujeres, en tecnología, en mejoramiento de semillas, innovación agrícola en todo sentido, pero acá con este programa Rebrota para los jóvenes rurales nos está dando una señal muy importante”.

En tanto, la directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, destacó que “la juventud rural es un público prioritario para la Fundación. Comprendemos que la problemática sobre la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas es multifactorial, y que, para lograr efectos a mediano y largo plazo, se requiere de la acción coordinada de muchos actores. Sin embargo, queremos adelantarnos a ciertos procesos y por ello hemos querido focalizar nuestra intervención hacia jóvenes rurales que se encuentran desarrollando una actividad productiva por cuenta propia en el sector silvoagropecuario y que, a su vez, agreguen valor a sus emprendimientos a través del desarrollo y/o adopción e implementación de innovaciones en productos y/o procesos”.

Compromiso intersectorial

Según la 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, elaborada en base al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), desde 2003 a la fecha el porcentaje de jóvenes rurales descendió alrededor de 3 puntos porcentuales, pasando de 12% a 9%. Estas cifras acentúan la brecha en relación con sus pares urbanos, que representan más del 90% de la población joven. Para conocer más detalles del estudio pincha aquí.

Por este motivo y con intención de disminuir dichas diferencias, el evento contó con representantes de del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Además, en base al perfil innovador de los proyectos realizados por los jóvenes se sumó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, representados por el jefe de la División de Políticas Públicas, Marcel Theza.

“Agradecemos la invitación a ser parte de esta alianza ya que eso nos desafió a buscar en nuestra 10ma Encuesta Nacional de Juventudes las brechas de las y los jóvenes de los sectores rurales. Los datos nos reflejan que donde más diferencias existen es en la educación y los temas laborales, precisamente los dos temas que podremos tratar con el trabajo intersectorial”, comentó Juan Pablo Duhalde, director nacional (s) de INJUV.

Impulso innovador para jóvenes

Para cumplir con el objetivo del programa e impulsar el espíritu innovador en los jóvenes del sector, en el lanzamiento, la Fundación coordinó su trabajo con la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recuerdos Naturales Duoc UC, que incentivó la participación de 97 estudiantes que pudieron conocer directamente la iniciativa, su sitio web y vincularse con los ecosistemas regionales y nacional de emprendimiento e innovación, que será fundamentales para que desarrollen capacidades que les permitan formular, gestionar y agregar valor a sus proyectos.

El Director de Duoc UC Sede Valparaíso, Claudio Salas, expresó que: “particularmente desde nuestro Centro Tecnológico Agrícola nos hemos propuesto ser un polo de formación, desarrollo e innovación para toda la zona interior de nuestra región y con el lanzamiento de este programa estamos cumpliendo con aquel cometido de poder vincular los programas a nivel de Ministerio o de instituciones que buscan potenciar el emprendimiento, el desarrollo y la producción agropecuaria en nuestro país, generando nuevas oportunidades y herramientas para nuestros estudiantes y también para otros jóvenes de otras instituciones para que puedan involucrarse en el ecosistema de emprendimiento agroalimentario”.

Por UCN.

El evento se realizará el viernes 31 de marzo a las 18:30 horas vía Zoom y será transmitido por Facebook Live de @ippucncoquimbo. Para participar debes inscribirte en https://bit.ly/Ins-W.

A través del Workshop “Desafíos Socioculturales en torno a los Procesos Migratorios” el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN) – Coquimbo, junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), continúa con su ciclo de talleres enfocados en entregar herramientas teóricas para mejorar la comprensión de los procesos migratorios.

Este evento contará con la exposición de Carolina Stefoni; socióloga de la Pontificia Universidad Católica, Magíster en Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham y doctora en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado; quien actualmente es investigadora responsable del proyecto Rutas y Trayectorias de Migrantes Venezolanos a lo largo de América del Sur.

DIPLOMADO EN PROCESOS MIGRATORIOS IPP UCN

La actividad se desarrolla en el marco de la segunda versión del Diplomado en Procesos Migratorios y Políticas Públicas y es abierta todos y todas quienes estén interesados e interesadas en conocer los desafíos que plantea la migración.

Luego de un proceso de formación de siete meses, las y los estudiantes de este programa de estudios tendrán la oportunidad de vincular los contenidos que serán expuestos con los primeros módulos del diplomado, tales como: “Procesos Migratorios”, “Interculturalidad y Discriminación”, “Derechos Humanos y Gobernanza Migratoria”, “Políticas de Integración” y “Perspectiva Local de la Migración”.

“La temática a abordar por Carolina Stefoni aportará un sustrato y base conceptual capaz de permitirles a los participantes comprender los desafíos y obstáculos que muchas veces se producen para lograr una inclusión social, económica y cultural de los inmigrantes a fin de que puedan contribuir al desarrollo del país y de las regiones” señala Luis Moncayo Martínez; director del Diplomado en Procesos Migratorios y Políticas Públicas.

Generar espacios de reflexión y análisis en torno a las migraciones es de suma relevancia para contribuir en la discusión pública sobre esta temática, así lo expresa el Dr. Cristián Morales Letzkus; director del IPP UCN Coquimbo, quien recalca que “el fenómeno migratorio en Chile hoy en día es prioritario. Nuestro Rol como universidad y como Instituto de Políticas Públicas es promover instancias de discusión y análisis con perspectiva de largo plazo que nos permita promover evaluaciones y diseños de políticas acordes a los requerimientos actuales futuros de nuestro país”.

El Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso (CINV) retomó la realización de encuentros científicos internacionales en la ciudad puerto, con el objetivo de aportar al desarrollo de la ciencia y la reactivación económica de la zona.

El III Latin America Worm Meeting convocó a más de cien investigadores de países como Estados Unidos, Inglaterra, España, México, Argentina, Uruguay y Chile, que se inscribieron para asistir al encuentro, que se llevó a cabo desde el 15 al 19 de marzo en el Parque Cultural de Valparaíso.

El encuentro reunió a importantes expositores de reconocida trayectoria a nivel mundial que trabajan con el gusano Caenorhabditis elegans como modelo experimental. Entre ellos destacan la académica de la Universidad de Brandeis (Estados Unidos) Piali Sengupta, quien estudia la neurogenética de las conductas sensoriales, y el genetista británico David Gems, quien se ha centrado en la investigación del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad durante los últimos cuarenta años.

La doctora Andrea Calixto, vicepresidenta del directorio del CINV y miembro del comité organizador del evento, destacó la importancia de realizar estos congresos y generar redes de contacto entre la comunidad científica nacional e internacional que trabaja con este modelo animal. Según la doctora Calixto, el modelo del gusano C. elegans es realmente importante para entender la neurociencia en todos los niveles, tanto a nivel de respuesta animal como a nivel molecular, y es extremadamente relevante que se instale como modelo de estudio en Latinoamérica.

Con el modelo C. elegans se han podido estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, entre otros importantes hallazgos. La doctora Calixto aseguró que el C. elegans es un modelo barato y fácil de entender, que no requiere bioterio y que ha permitido lograr impacto tanto en la ciencia básica como en la biomedicina.

Los asistentes al congreso destacaron la buena organización y el nivel de los expositores invitados, y señalaron que este tipo de encuentros científicos no solo son buenos para la comunidad científica, sino también para la ciudad de Valparaíso en términos económicos.

Por CEAZA

El Informe “Desalinización: Oportunidades y desafíos para abordar la inseguridad hídrica en Chile” fue desarrollado por un grupo interdisciplinario e interuniversitario de académicas/os e investigadores/as, coordinados por el Comité Asesor Ministerial Científico sobre Cambio Climático; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y a petición del Ministerio de Medio Ambiente.

“La masificación de esta tecnología nos plantea el desafío de planificar su desarrollo futuro tomando decisiones con bases científicas considerando las ventajas y desventajas de este tipo de tecnología”, plantea el documento elaborado en respuesta a la solicitud formal del Ministerio de Medio Ambiente para que el Comité Asesor Ministerial Científico para el Cambio Climático redactase un informe sobre el desarrollo de plantas desalinizadoras en el país.

A partir de dicha solicitud, el Comité trabajó recopilando antecedentes y organizando talleres de trabajo con la comunidad científica a lo largo de varias etapas. Como resultado, se prepararon una serie de recomendaciones acerca del desarrollo de esta tecnología en Chile que refleja la diversidad de miradas que existen en el ámbito científico sobre las oportunidades, desafíos y brechas que representa como estrategia de adaptación y mitigación. En esta iniciativa participó el Dr. Víctor Aguilera y Dra. Laura Ramajo del Centro Científico CEAZA. El Dr. Aguilera fue parte de reuniones informativas sobre el contexto de desalinización, mientras que la Dra. Ramajo fue autora principal del informe y estuvo a cargo de liderar y coordinar el capítulo de Impactos del citado documento.

Velar por potenciales impactos

Dentro de las diversas recomendaciones que entrega el Informe respecto a la evaluación y seguimiento de los potenciales impactos de la desalinización, se encuentran, por ejemplo, considerar reglas especiales en la futura Ley sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para velar por los potenciales impactos de este tipo de proyectos o similares en áreas marinas costeras. De manera complementaria, el documento destaca que se deben establecer Líneas de Base Ambientales y Normas Secundarias de Calidad en bahías que potencialmente podrían alojar este tipo de proyectos.

La Dra. Laura Ramajo, investigadora del CEAZA detalla que “existe evidencia científica sobre los impactos de tanto la captación de agua como la liberación de efluentes como la salmuera y otros elementos que se utilizan durante proceso de desalinización sobre las especies marinas y su fisiología, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas costeros. Es por esto que es importante desarrollar metodologías e indicadores para realizar una evaluación de los impactos y su seguimiento en el tiempo, así como también, buscar formas para promover el uso de la salmuera en otros usos productivos con el fin de que no sean vertidos en el medio marino”.

Estándares de calidad de agua, acuíferos y fuentes de energía

Otras recomendaciones significativas del documento se relacionan con el uso de las zonas costeras, a fin de no generar daños ni pérdidas mediante la creación de instrumentos de planificación territorial que consideren estos importantes aspectos. “También, se brindan consejos sobre la utilización de agua desalinizada como fuente de agua potable, donde se deben revisar los estándares de calidad de agua potable que provienen de las aguas desalinizadas con el fin de no tener impactos sobre la salud de las personas o de los organismos que consuman esta agua, como es el caso de algunas especies de animales”, sostiene la científica.

“El Informe también reconoce y recomienda que el agua potable que proviene de fuentes naturales se utilice, principalmente, para uso humano, y que el agua desalinizada esté para sustituir o complementar otros usos como los relacionados con ciertas industrias”, añade la Dra. Ramajo, agregando también que otro consejo tiene que ver con la recarga de acuíferos o la restauración de agua de cuerpos de aguas degradados, donde se debe analizar cuidadosamente el medio y los ecosistemas en base a estudios, para que no se generen interacciones que no son deseadas y que no impacten sobre la química del agua y el funcionamiento y estructura de los ecosistemas.

Finalmente, y respecto a la fuente de energía para el proceso de desalinización, la investigadora menciona que el informe sugiere que provenga de energías renovables y no de combustibles fósiles que aumenten las emisiones de CO2. “Es importante avanzar en una agenda de investigación que debe ser continua para ir entendiendo los impactos que tiene esta actividad sobre las costas, sobre los recursos, sobre los servicios ecosistémicos, sobre las personas y sobre el sistema socioecológico en su totalidad.

Por UCN

El académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, Dr. Sarfaraz Hashemkhani Zolfani fue nombrado como miembro del Consejo de Editores o Board of Editors, de la prestigiosa Revista Científica Engineering Applications of Artificial Intelligence, una de las mejores del mundo en su ámbito.

Journal Engineering Applications of Artificial Intelligence es un medio internacional especializado, con un factor de Impacto 7.802, donde se publican trabajos relacionados a la aplicación práctica de los métodos de Inteligencia Artificial, en todas las ramas de la ingeniería.

Entre los temas que la revista trata se encuentran materias como las aplicaciones innovadoras de Internet de las cosas y sistemas ciberfísicos; sistemas de transporte inteligentes y vehículos inteligentes; análisis de big data, comprensión de redes complejas; arquitecturas, algoritmos y técnicas para sistemas de Inteligencia Artificial distribuidos, incluido el control basado en múltiples agentes y el control holónico; aplicaciones de la teoría del caos y los fractales; detección inteligente de fallas, análisis de fallas, diagnóstico y monitoreo; robótica, entre otros temas.

Cabe destacar que el Dr. Safaraz Hashemkhani, es académico del área de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería Coquimbo y experto en Ciencias de las Decisiones. El año pasado fue elegido por la Universidad de Stanford de los Estados Unidos, entre los científicos más influyentes del mundo al integrar el ranking World’s Top 2% Scientists, el que identifica a los científicos más citados del mundo en función del número de publicaciones, citas y otras medidas de productividad de la investigación a lo largo de sus carreras, que para elaborar esta lista fue el año 2021.

EXCELENCIA

Al referirse a este nombramiento, el Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, Dr. Jorge Alfaro Pérez, destacó que el Dr. Hashemkhani marca una senda de excelencia en la investigación científica, senda en la cual la Escuela de Ingeniería decidió emprender años atrás, con la aspiración de consolidarse como una unidad de alta complejidad tanto en el ámbito de la investigación como en la formación de las generaciones futuras.

Para la Escuela de Ingeniería, enfatizó el Director de la Escuela de Ingeniería, “es motivo de enorme orgullo el contar entre sus talentos con la generosidad, dedicación y compromiso del Dr. Sarfaraz Hashemkhani, quien recientemente fue además reconocido como investigador en la élite del 2% más citado a nivel mundial”.

Por CERES

Centro Ceres realizará el diseño de un modelo de agricultura y desarrollo rural sostenible basado, principalmente, en los principios de la agroecología, el cual será validado mediante la implementación de 6 predios pilotos en 5 provincias de la región de Valparaíso. La propuesta, adjudicada en 2022 por asignación directa desde el Gobierno Regional de Valparaíso, busca habilitar espacios de aprendizaje para la adopción de prácticas agrícolas sustentables que permitan la recuperación de biodiversidad, el agua y mejorar la condición de los suelos.

En el actual modelo de agricultura, los efectos negativos en los ecosistemas, dado por la intensificación industrial basada en monocultivos, mecanización y uso de insumos químicos externos, como plaguicidas y fertilizantes, han impactado altamente los recursos naturales y, a su vez, la salud humana. Una problemática que, a partir de los principios agroecológicos, es posible contrarrestar.

Con el nombre “Diseñar e implementar un modelo sostenible para la recuperación de la biodiversidad, suelos y agua de los sistemas naturales degradados por los diferentes métodos de producción agrícola en la región de Valparaíso”, el proyecto FIC-R se presenta como un proceso transformacional de la pequeña y mediana agricultura. En éste, Ceres espera abordar un nuevo paradigma que aporte a mitigar los efectos o la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos de la región, incorporando procesos de participación social mediante un trabajo colaborativo con agricultores.

“Ceres, desde su creación, ha visto como un gran desafío el diseño e implementación de un modelo agroecológico que se adapte a las condiciones del territorio. Por esto mismo, ha acompañado en la transición de agricultores en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos, elaborando estrategias orientadas a la coexistencia armónica hombre-naturaleza”, afirma la Dra. Marta Albornoz, Coordinadora Científica de Centro Ceres.

Y es que, según declara la profesional, la soluciones basadas en la naturaleza, que utilicen el uso de las funcionalidades naturales de los ecosistemas o servicios ecosistémicos, pueden apoyar la producción de alimentos de una manera sostenible, sin embargo, “esto es factible, siempre y cuando, se desarrolle en conjunto con toda la cadena productiva, que sea instalada según las particulares del territorio y este apoyada por un sistema de gobernanza territorial”.

Así mismo lo visualiza el proyecto, donde además del modelo de agricultura sostenible, se espera desarrollar un inventario sobre la pérdida y degradación de la biodiversidad, suelo y cursos de agua, producto de las formas de producción convencional. A lo anterior, se suma la generación de un proceso participativo que permita construir una propuesta de diseño de gobernanza regional como herramienta para facilitar la toma de decisiones en materia de preservación de los recursos naturales de la región.

Por AC3E

Un llamado a la urgente implementación de acciones para enfrentar el cambio climático realizó la investigadora de la ética medioambiental y la justicia climática, Catriona McKinnon, en el Congreso Futuro 2023 que se realizó en Chile. Sin embargo, la académica dio una luz de esperanza, destacando aún estamos a tiempo para tomar acciones y lograr una temperatura global por debajo de los 2°C para el año 2100.

Según expertos, una de las mayores causas del cambio climático tiene relación con el uso de combustible fósiles para transporte y generación de energía eléctrica. “La introducción de energías renovables, como eólica o solar, permiten generar energía eléctrica en forma limpia y sostenible, disminuyendo el impacto en el planeta. Por otro lado, la electromovilidad ha permeado fuertemente a nivel de transporte personal y público terrestre con automóviles y buses eléctricos, sin embargo, esta tecnología aún no se ha desarrollado lo suficiente para su masificación, ni se ha aplicado eficientemente en el transporte marítimo y aéreo”, señala el Dr. Marcelo Pérez, investigador titular del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Federico Santa María.

Desarrollar tecnologías que aceleren la transición energética, mitiguen el cambio climático, permitan la penetración a gran escala de energías renovables y fomentar una economía y sociedad más sostenible es uno de los grandes desafíos a nivel mundial. Por ello, universidades y centros de investigación en Chile, que trabajan en la creación de soluciones para detener este fenómeno.

Es el caso del AC3E, cuyo equipo de investigadores e ingenieros trabaja fuertemente en investigaciones y desarrollos tecnológicos para un futuro más sostenible. Entre ellos destacan, convertidores de energía; estudio de sistemas de almacenamiento con energía solar; control de sistemas de energía eólica; convertidores para producción de hidrógeno verde e infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, entre otros.

“Entre los desarrollos tecnológicos que hace el Centro, se encuentran convertidores de potencia que optimizan la operación de generadores eólicos y paneles solares, así como las celdas de generación de hidrógeno, a partir del control preciso de voltajes y corrientes en los que estos dispositivos operan. También desarrollamos estrategias de control que permiten mejorar la estabilidad, seguridad de operación y extender la vida útil de estos dispositivos. Se han utilizado métodos de IA para analizar los datos de las plantas solares ya instaladas y obtener información para el mejoramiento de su operación”, agregó el Dr. Marcelo Pérez.

Otra de las iniciativas del AC3E, es Sun and Play, spin off que nace con el objetivo de eliminar la dependencia de baterías alcalinas y otras que contengan materiales pesados perjudiciales para el medio ambiente. Su producto más reciente consiste en redes de nodos inteligentes para monitoreo y señalización en autopistas, sin necesidad de energización o cableado.

Desafíos pendientes

Además de todos estos desarrollos e iniciativas, los expertos destacan que el desafío no está en la fuente de energía, sino en cómo la controlamos y almacenamos. “Contar con instalaciones de gran capacidad de almacenamiento nos permitirá aprovechar de mejor manera las actuales y futuras fuentes de generación que se han integrado al sistema. Por ello, es necesario impulsar el tema del almacenamiento en sus diferentes formas. Si bien los costos de estas tecnologías son altos, traen múltiples beneficios para el sistema eléctrico, la población y el medio ambiente”, señaló el investigador del AC3E, Dr. Pablo Lezana.

Otra iniciativa que suena fuerte para hacer frente al cambio climático es el hidrógeno, cuya combustión no genera gases de efecto invernadero y por ello, reduciría en forma importante el impacto en el medio ambiente. Para cumplir con este objetivo, el hidrogeno debe generarse a partir de energías renovables, llamado hidrógeno verde, evitando utilizar combustibles fósiles para su generación.

Chile tiene una enorme oportunidad de ser un importante productor de hidrógeno. Hay estudios que indican que podría producir 160 millones de toneladas al año, la mitad de lo que podrían producir continentes completos.

Lo anterior, sumado a las capacidades con las que cuenta el país para desarrollar soluciones integrales para sistemas de energía y sus aplicaciones en la industria, nos abre un abanico de posibilidades para soñar con un mundo más limpio.

Ver nota Revista Electricidad aquí