Encuentro contó con la participación del equipo de la alcaldía, el Prodesal de la comuna y agricultores de la zona.

El pasado viernes 25 de agosto, el Nodo CIV-VAL en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Limache realizaron el hito de entrega del convenio de colaboración, el cual tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación para la generación de actividades que en beneficio de agricultores y emprendedores de la comuna.

Junto a esto, la materialización de esta alianza busca continuar la entrega de información a agricultores de la región, al tiempo que levanta e identifica iniciativas y desafíos en las áreas que se les vincula (alimentos, suelo, recursos hídricos, economía de valor agregado, entre otras) con el propósito de superar brechas y generar acceso a mejoras en los diferentes procesos productivos en base al desarrollo científico y tecnológico existente en universidades y centros de investigación.

El encuentro contó con la participación del alcalde de la comuna, Daniel Morales, la directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL, Macarena Rosenkranz, el jefe de área de INDAP Limache, Rubén Lafferte, parte del equipo Prodesal Limache y el equipo de la Región de Valparaíso del Nodo CIV-VAL.

El alcalde de la comuna de Limache, Daniel Morales, se refirió a esta iniciativa de colaboración, aportando que “agradecemos al Nodo CIV-VAL por invitarnos a participar y ser parte de este proceso de innovación, de actualización, de trabajo en conjunto que beneficiará directamente a agricultores y emprendedores de nuestra comuna a través de la generación de iniciativas tecnológicas e innovadoras”.

Por su parte, Macarena Rosenkranz, comentó que “como Nodo estamos sumamente contentos por la entrega de este convenio y por continuar apoyando a la comunidad de Limache. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas, es lo que se pretende con las innovaciones que se generan al interior de las universidades”.

El encuentro contó con la participación de más de 20 personas, entre académicos, investigadores y representantes de instituciones públicas.

Con el propósito de conocer oferta de investigaciones y capacidades asociadas a agricultura y alimentos, articular iniciativas entre la academia e instituciones y coordinar acuerdos para fomentar el desarrollo e innovación, el Nodo CIV-VAL organizó la segunda versión de la Mesa de Articulación de Agricultura y Alimentos de la Región de Valparaíso con académicos de la Universidad de Valparaíso (UV).

El encuentro contó con la participación de académicos e investigadores de la Universidad de Valparaíso, miembros del equipo de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UV y representantes de diferentes instituciones ligadas a la agricultura y alimentos, entre ellas: la Seremía de Agricultura de la Región de Valparaíso, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), la Comisión Nacional de Riego, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA- La Cruz), Centro Ceres, Programa Transforma Fruticultura Sustentable Región de Valparaíso (PERFRUTS) y ONG Progressio.

“Como Nodo CIV-VAL nos llena de orgullo poder facilitar la generación de este tipo de espacios colaborativos entre las capacidades generadas por universidades y centros de investigación, al tiempo de explorar y reconocer los problemas contingentes del territorio. Desde 2022 el sector agrícola ha sido un gran aliado al momento de conectar con las necesidades productivas de la macrozona centro, de manera que fortalecer los diálogos para la generación de soluciones por medio de la Ciencia y Conocimiento forma parte de nuestro compromiso como Nodo. Ante las motivaciones y excelentes disposiciones de las autoridades que forman parte, esperamos que esta mesa de conversación perdure y quede instalada para una continuidad”, comentó Kinga Halmai, coordinadora del Nodo CIV-VAL.

Por su parte, Alejandro Dinamarca, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de LA UV comentó que: “agradezco al Nodo CIV-VAL por organizar esta mesa y que con ella podamos reunir al mundo de la academia/investigación con los sectores privados y públicos. Esta primera instancia es de reconocimiento de necesidades para posteriormente poder realizar acciones en conjunto”.

Sobre el encuentro, Héctor Altamirano, gestor del Nodo CIV-VAL comentó que: “agradezco la presencia y participación de las entidades e iniciativas asistentes a la Mesa de Articulación, en especial a la Universidad de Valparaíso, quien nos abre las puertas de su casa en esta segunda reunión. El continuo trabajo de articulación y vinculación del Nodo, entrega avances y resultados concretos con la articulación de estas instancias de relevancia regional, contando con la participación del Gobierno Regional y la SEREMI de Agricultura, entre otros actores relevantes”.

Junto a esto afirmó que “es importante destacar que uno de los objetivos principales del trabajo en esta mesa es coordinar acciones entre los distintos actores e identificar las principales acciones y necesidades territoriales en materia de agricultura y alimentos con el objeto de identificar soluciones a las mismas. Es por ello que seguiremos trabajando de cara a la tercera reunión que se realizará en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dentro de los próximos meses”.

Sinergia entre actorías

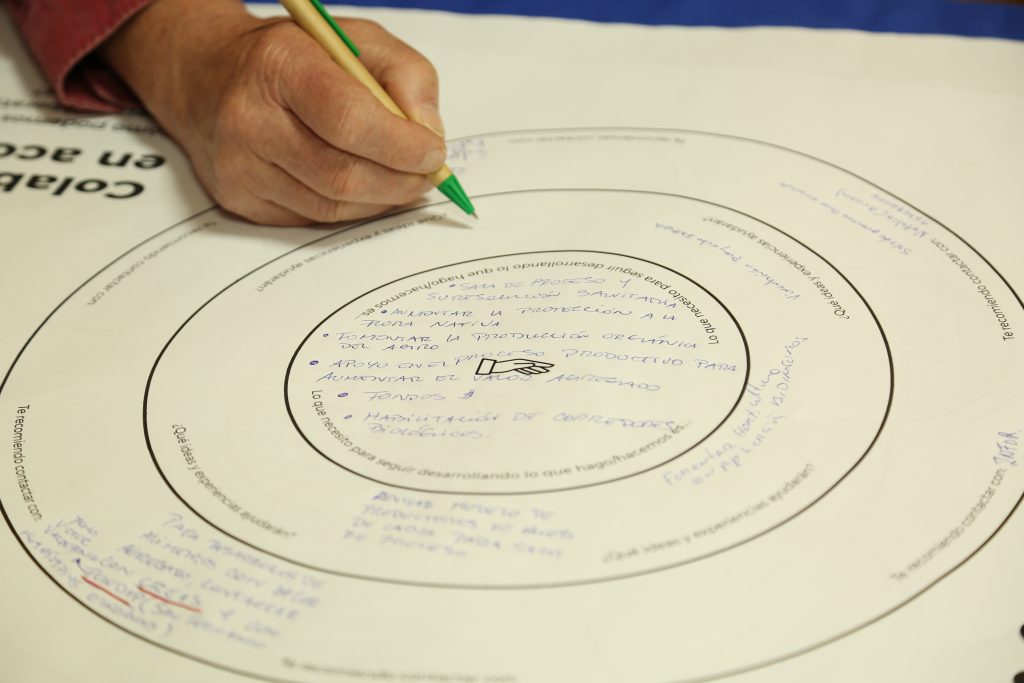

La mesa de articulación fue instancia colaborativa y de diálogo, donde los participantes pudieron visualizar necesidades en el área de la agricultura y alimentos en la Región de Valparaíso. Todo esto bajo una mirada investigativa y productiva:

Andrea Flores, coordinadora de la Estrategia Agroalimentaria del Centro Ceres, afirmó que “esta instancia generada por el Nodo CIV-VAL es muy relevante principalmente por el carácter intersectorial de los invitados. Esta confluencia, en donde cada actoría pueda presentar sus necesidades y para donde van sus planes de acción es muy relevante para generar esta sinergia en los proyectos y finalmente para actuar desde una perspectiva sistémica a los problemas regionales”.

Por su parte, Fernando Rojas, director de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UV, aportó que “esta fue una instancia sumamente positiva y valorable para entender y articular de mejor manera la investigación, innovación y mejores que como academia podemos llegar a producir y que tengan impacto social”.

Para finalizar, Victoria Muena, directora regional del INIA La Cruz, comentó que “para nosotros es importantísimo participar de estas instancias de vinculación y articulación de los distintos actores de los sectores productivos, sobre todo desde la base que es la producción primaria hasta la agregación de valor y el producto final. Dentro de la cadena productiva hay distintos actores que aportan en este sistema y lo importante es que trabajemos de manera articulada para no duplicar los esfuerzos que se realizan en cada uno de los procesos”.

El encuentro, que se realizó de manera presencial para la Región de Valparaíso y con transmisión vía streaming para la Región de Coquimbo, contó con la participación de más de 30 representantes de universidades regionales.

Diferentes actorías del ámbito de la academia en líneas de investigación, innovación y Oficinas de Transferencias Tecnológica y Licenciamiento de las regiones de Coquimbo y Valparaíso participaron de la Charla “Ley I+D: Una oportunidad de vinculación para el ecosistema”, instancia organizada por el Nodo CIV-VAL.

Este encuentro, que contó con la exposición de Francisca Sánchez, Manager de Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) de Deloitte y ex encargada de la promoción, difusión y capacitación de la Ley I+D en Gerencia de Innovación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), tuvo como principal objetivo acercar la ley al mundo académico, para visibilizar el potencial de esta herramienta junto a los beneficios de esta para despertar el interés por desarrollar Investigación y desarrollo desde el sector productivo, uno de los principales desafíos percibidos en el ecosistema.

“Bajo el rol articulador que tiene el Nodo CIV-VAL, y que es esencial para la conformación del ecosistema, se desarrolló este encuentro donde pudimos conocer el uso efectivo de la Ley de Incentivo Tributario (Ley I+D). Lo que destacamos de esta exposición es que no se centró solamente en temas técnicos, sino que también a visualizar, con los distintos actores que asistimos las opciones de colaboración y cómo esta ley contribuye siendo una herramienta para facilitar la conexión e incentivar a la empresas e instituciones de educación a invertir en investigación y desarrollo”, comentó Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL y directora de la Dirección de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Por otro lado, para Francisca Sánchez, expositora invitada y Manager de Global Investment and Innovation Incentives de Deloitte, “estas instancias son sumamente importantes para poder conocer estas herramientas de fomento a la I+D, vincularse con el ecosistema completo de investigación, desarrollo e innovación y poner generar momentos de reflexión para ver cómo avanzamos y qué se puede hacer para generar mayor colaboración e impacto a través de la I+D, siendo aspectos clave para el desarrollo y crecimiento económico del país”.

La importancia de esta ley para la academia

Los participantes, quienes pudieron resolver dudas sobre la ley y sus diferentes enfoques, agradecieron la invitación extendida por el Nodo CIV-VAL, destacando el contenido de la exposición y la instancia de retroalimentación y diálogo con diferentes actores del ecosistema.

Para José Rojo, secretario ejecutivo FIC-R Estrategia Regional CTCi de la Universidad de Valparaíso, afirmó que “es muy necesario que desde las universidades conozcamos a qué incentivos pueden postular las empresas para desarrollar proyectos de I+D y así generar una vinculación y fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, para que todos los agentes que formamos este espacio podamos establecer relaciones armónicas donde todos ganemos. Fue una exposición que nos permitió abrirnos y conocer cómo trabajar con la industria”.

Por su parte, Nirkos Gutiérrez, asesor de proyectos para la Dirección de Vinculación de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se refirió a esta charla, aportando que: “Encuentros como este son sumamente importantes para dar a conocer la ley, esta franquicia tributaria que permite fomentar la investigación en las empresas, dar a conocer la ley en las universidades y así fortalecer el vínculo de estas dos áreas que son tan importantes para nuestro país, que es la relación entre la academia y el sector productivo. Agradezco la invitación de parte del Nodo CIV-VAL y la claridad en la exposición, donde pudimos despejar dudas y conocer cómo puede abordarse esta ley desde el área académica”.

Cabe destacar que el encuentro contó con representantes de diferentes instituciones de la Región de Valparaíso, entre ellas: Universidad de Valparaíso (UV), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Universidad Viña del Mar (UVM), Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad Central de Chile (UCEN), Universidad de Playa Ancha (UPLA) y el Centro Regional de Innovación para la Agricultura Sostenible (CERES). Asimismo, en su formato online para la Región de Coquimbo, se contó con la presencia de representantes de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de La Serena.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

Te recordamos que este 15 de agosto es la fecha de cierre para postular al Programa 2023 “Tesis para impactar el territorio”. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

Más de 800 personas participaron del evento que se desarrolló en dos jornadas de conferencias, charlas y oportunidades de networking.

Con el fin de promover y dar a conocer su quehacer, el Nodo CIV-VAL participó en el 27ee Encuentro de Ecosistemas organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso este 02 y 03 de agosto en las instalaciones del Casino Enjoy de Viña del Mar.

El encuentro, el cual reunió a las principales empresas y emprendimientos de la Región de Valparaíso, tuvo como principales objetivos ser un espacio de retroalimentación y divulgación en materias de innovación sostenible e inteligencia artificial en la región y el país.

“Como Nodo es sumamente importante poder participar de estos encuentros de articulación en donde podemos hacer sinergia entre el sector público y productivo, empresas y emprendedores de la Región de Valparaíso. Esta articulación, en donde podamos conectar las capacidades con las necesidades del sector y las diferentes fuentes de financiamiento son esenciales para llevar a cabo los diferentes proyectos e iniciativas de emprendimiento”, comentó Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL y directora de la Dirección de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Junto a esto, la directora aportó que “estamos en constante posicionamiento y estas actividades son espacios donde podemos dar a conocer lo que hemos realizado y cuáles son nuestras líneas de acción en las siguientes etapas del Nodo CIV-VAL”.

Por Centro Ceres

La encuesta ya se encuentra disponible y su fecha de cierra es el próximo 21 de agosto de 2023.

En el marco del proyecto FIC-R 2022 “Modelo sostenible para la recuperación de biodiversidad, suelo y agua en la Región de Valparaíso” que financia el Gobierno Regional de Valparaíso, Centro Regional Ceres invita a la comunidad, vecinos y vecinas, familias, estudiantes, a todos y todas, a contestar la “Encuesta Ciudadana: la Gobernanza de los Recursos Naturales”.

Entre los objetivos de la propuesta, Ceres busca desarrollar un diagnóstico de la situación actual de la gobernanza de los recursos naturales. Para ello, Andrea Flores, socióloga e investigadora del programa Sistemas Agroalimentarios Sostenibles (SAS), explica que “uno de los ejes del análisis es abordar las percepciones de la comunidad, respecto de la actual gestión realizada a la fecha, en relación con la administración, protección y conservación de la biodiversidad, suelo y agua de la región”.

De esta manera, el instrumento convoca a residentes de la Región de la Valparaíso a contestar de manera online, mediante un rápido y elocuente formulario de Google una serie de preguntas, respecto de cómo vemos la toma de decisiones sobre los recursos naturales, y cómo les gustaría a las personas encuestadas qué se construya una próxima propuesta de gobernanza.

La encuesta, ya disponible en www.centroceres, y a través de las redes sociales de Centro Regional Ceres, estará recibiendo respuestas hasta el próximo 21 de agosto de 2023. Una vez finalizado este proceso, se espera proponer un diseño que promueva un enfoque territorial y ecosistémico, de carácter anticipatorio y de buena administración.

La actividad contó con la participación del seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez.

Más de 50 personas, pertenecientes a diversas instituciones privadas, públicas y academia participaron del Encuentro Conecta FIA Región de Coquimbo, organizado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y apoyado por el Nodo CIV-VAL el pasado jueves 20 de julio en las instalaciones del Centro Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ubicado en la localidad de Vicuña.

Este encuentro tuvo como principal objetivo ser un espacio de reunión, buscando promover la colaboración efectiva y conectando el conocimiento, ciencia, tecnología e innovación con los distintos sectores productivos de la Región de Coquimbo. Con base en lo anterior, durante la jornada se efectuaron diferentes dinámicas con el fin de levantar necesidades de conexión y generar un trabajo colaborativo entre los participantes.

El Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez, quien participó activamente de las diversas dinámicas, se refirió a esta instancia de colaboración, aportando que “me impresionó el nivel de participación de todos los actores, con personas que han llegado desde distintos lados de la región y con una distancia demográfica importante (sobre los 300 kilometros) y eso es un gran indicador desde el punto de vista del interés del mundo rural respecto a este tipo de instancias. Esta confluencia entre el mundo privado y la investigación que busca acelerar los procesos de la ciencia en el mundo rural sin duda son un buen camino que nos permite llegar a una ciencia de aplicación práctica”.

Por su parte, Wanda Garcia, representante de FIA en las regiones de Atacama y Coquimbo, comentó que “esta instancia, tanto para la fundación como para el Nodo CIV-VAL, quienes son nuestros aliados estratégicos, es sumamente clave para poder fortalecer el ecosistema de innovación específicamente en la Región de Coquimbo y con foco en la descentralización, generando un punto de encuentro entre los actores generadores del conocimiento y el sector productivo. Esperamos que esta instancia haya sido muy provechosa para los participantes.

Vínculo con Nodo CIV-VAL

La realización de este encuentro consolida una unión entre FIA y el Nodo CIV-VAL, la cual se remonta desde hace más de dos años. Colaboración que se espera seguir fortaleciendo con futuros encuentros.

Vilbett Briones, directora alterna del Nodo CIV-VAL, aportó sobre el rol del Nodo en estas instancias, comentando que “para nosotros es sumamente importante participar en estas instancias y apoyar desde nuestro rol articulador, en donde conectamos a instituciones generadoras de conocimiento con empresarios y emprendedores que buscan solucionar problemáticas relativas a la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) de la Región de Coquimbo.

Encuentros se realizaron desde el 17 al 20 de julio en la ciudad de La Serena.

Como parte de su estrategia de vinculación con el medio y la generación de futuras alianzas que puedan contribuir a la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) en la Región de Coquimbo, el equipo del Nodo CIV-VAL efectuó una nutrida agenda de reuniones con distintas instituciones de educación superior y organismos gubernamentales.

Los encuentros tuvieron como principal objetivo conocer los proyectos y visiones a futuro de cada institución, así como también mostrar los diferentes avances que ha efectuado el Nodo CIV-VAL durante sus tres años de ejecución.

Dentro de las instituciones visitadas, se destacó la reunión con el equipo del InES de Género de la Universidad de La Serena, liderado por la Dra. María Lourdes; la visita al Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, dirigido por Marcelo Olivares; el encuentro con parte del equipo del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo compuesto por Mario Suárez, Juan Hasfura y Ximena Uribe; y la reunión sostenida con Manuel Schneider, gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) y Felipe Gallardo, ejecutivo de Innovación, competitividad y escalamiento productivo de la CRDP Región de Coquimbo.

En esta línea, Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL, se refirió a estas instancias de vinculación, aportando que “el Nodo se encuentra en una etapa donde tiene que ir avanzando en la aceleración del conocimiento y su impacto en el territorio. En este sentido, tenemos tareas y compromisos definidos para culminar ciertas iniciativas que se han impulsado, con base en las áreas priorizadas, donde están concentrados los desafíos y oportunidades en la Macrozona Centro. Por lo tanto, reunirnos con entidades que puedan apoyar en la ejecución, ya sea otorgando financiamiento o que nos puedan orientar en los puntos de interés en las regiones de Coquimbo y Valparaíso resulta esencial para poder llevar adelante nuestro trabajo y también en la definición que ciertos ejes que son transversales a nuestra tarea, como lo es el tema de género”.

Junto a esto comentó que “para nosotros es vital conectarnos con las instituciones que forman parte del Nodo, las entidades que generan conocimiento y cómo ellas mismas abordan estás temáticas. El levantamiento de capacidades es esencial para poder generar soluciones que impacten y que consideran todos los ejes que son transversales”.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

El Nodo CIV-VAL informa la extensión del plazo de postulación para el Programa 2023: Tesis para impactar el territorio. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

Niños y niñas participaron de este taller enfocado en la preservación de la fauna nativa de nuestro país.

De forma exitosa se realizó la segunda sesión de Reutilizarte, taller gestionado por el Nodo CIV-VAL en el marco del ciclo de Talleres de Plástica Infantil promovido por el Museo Baburizza de Valparaíso.

En la sesión, niños y niñas pudieron conocer las características de la fauna nativa nacional y las diferentes amenazas que afectan a estas especies. Junto a esto, al finalizar la sesión, los y las participantes pintaron una bolsa reutilizable, plasmando en ella uno de los ejemplares de fauna nativa conocidos en el taller.

El taller, gestionado por el Nodo CIV-VAL, fue dirigido por la ilustradora Camila Ruiz y organizado por por Paula Marín e Isabel Guerrero, representantes de la ONG Alerce, organización que busca promover la responsabilidad y participación de las personas en el cuidado y respeto de nuestro patrimonio natural.

“Los talleres artísticos realizados en torno a la flora y fauna presente en nuestra biodiversidad y ecosistema junto a niñas y niños fue una tremenda iniciativa que nos gustaría repetir en conjunto al museo Baburizza. En una dinámica multidisciplinar, profesionales desde el área veterinaria hasta diseño y artes plásticas, no sólo visibilizaron la diversidad de las especies propias de nuestro territorio, sino que también se concientizó sobre su cuidado y preservación desde un enfoque doméstico, una realidad de nuestro día a día. Para este segundo espacio de taller agradecemos enormemente la colaboración de la ONG Alerce, quienes ilustraron didácticamente el conocimiento en biodiversidad sobre nuestra fauna local, para su valorización y respeto desde la ciudadanía más joven, que son nuestras niñas y niños”, comentó Kinga Halmai, coordinadora del Nodo CIV-VAL.