Además de la presentación de posters se realizarán exposiciones sobre Acceso Abierto y comunicación científica en enfoque a territorios.

El próximo 07 de diciembre, a partir de las 09:00 horas en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso, se desarrollará el Congreso Tesis para impactar el territorio, instancia en la cual se mostrarán los posters de las 25 tesis seleccionadas en el programa promovido por el Nodo CIV-VAL.

El evento además contará con las exposiciones de Nélida Pohl, Licenciada en Ciencias con Mención en Biología, Magíster en Ecología y Biología Evolutiva (ambos grados de la Universidad de Chile), Doctora en Biología (University of California, Irvine) y Magíster en Comunicación de la Ciencia (Imperial College London) y María Soledad Bravo-Marchant, Secretaria ejecutiva de la Corporación CINCEL y Encargada de la Unidad de Acceso Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de la ANID.

Si te interesa nuestro encuentro y que gustaría participar, te invitamos a enviar un correo a comunicaciones@nodociv-val.cl

Cabe recordar que el presente programa se ejecuta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo – ANID del Ministerio de Ciencia, tecnología, Conocimiento e Innovación.

25 fueron los proyectos de tesis, en sus modalidades Titulación en Ejecución y Titulación Finalizada, seleccionados en el marco de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio” instancia promovida por el Nodo CIV-VAL.

Este concurso buscó identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Ante esta convocatoria, Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL y directora de la Dirección de Innovación de la PUCV, comentó que “la articulación de las capacidades con las necesidades del territorio, es uno de los objetivos centrales del NODO CIV VAL. En este sentido, incentivar y promover el desarrollo de tesis de pre y postgrado con las áreas prioritarias de la Macrozona Centro, nos permitirá contar con resultados de investigación que generen impacto en el desarrollo económico de las regiones y en la calidad de vida de las personas”.

De las postulaciones seleccionadas:

De los 25 trabajos de titulación seleccionados:

• 5 son de Alimentos.

• 8 en Biodiversidad.

• 12 en Recursos Hídricos.

Regiones de las postulaciones seleccionadas:

• 8 de la región de Coquimbo.

• 2 de la RM de Santiago.

• 15 de la región de Valparaíso.

| Modalidad | Grado académico |

| 18 seleccionas en MTE | 11 pregrado | 7 postgrado |

| 7 seleccionadas en MTF | 3 pregrado | 4 postgrado |

Cabe recordar que el presente programa se ejecuta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo – ANID del Ministerio de Ciencia, tecnología, Conocimiento e Innovación.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

Te recordamos que este 15 de agosto es la fecha de cierre para postular al Programa 2023 “Tesis para impactar el territorio”. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

La actividad contó con la participación del seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez.

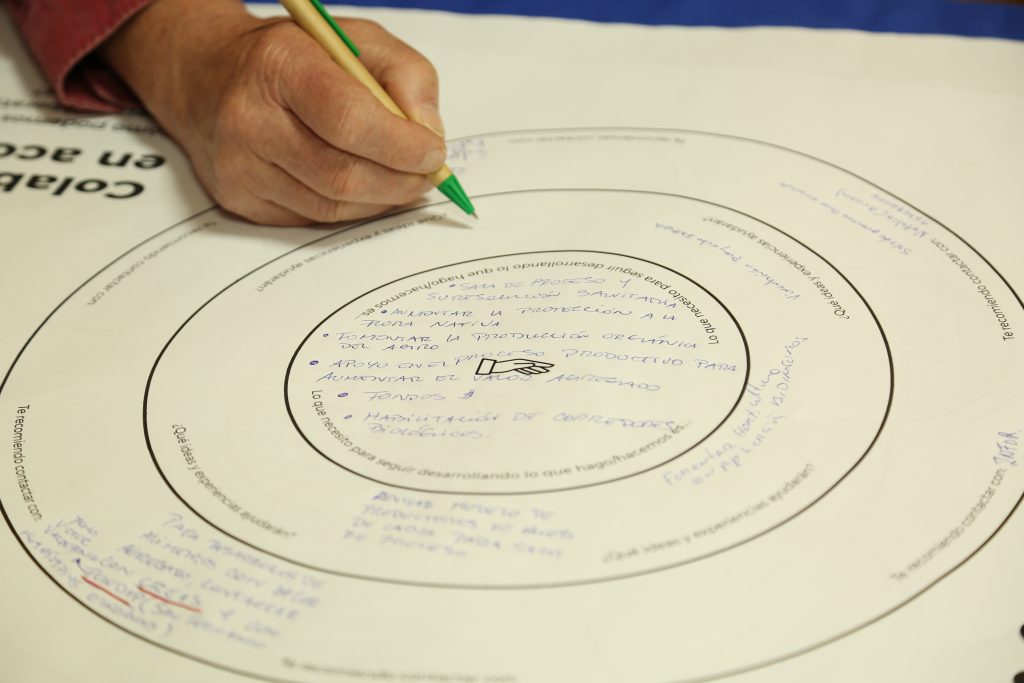

Más de 50 personas, pertenecientes a diversas instituciones privadas, públicas y academia participaron del Encuentro Conecta FIA Región de Coquimbo, organizado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y apoyado por el Nodo CIV-VAL el pasado jueves 20 de julio en las instalaciones del Centro Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ubicado en la localidad de Vicuña.

Este encuentro tuvo como principal objetivo ser un espacio de reunión, buscando promover la colaboración efectiva y conectando el conocimiento, ciencia, tecnología e innovación con los distintos sectores productivos de la Región de Coquimbo. Con base en lo anterior, durante la jornada se efectuaron diferentes dinámicas con el fin de levantar necesidades de conexión y generar un trabajo colaborativo entre los participantes.

El Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez, quien participó activamente de las diversas dinámicas, se refirió a esta instancia de colaboración, aportando que “me impresionó el nivel de participación de todos los actores, con personas que han llegado desde distintos lados de la región y con una distancia demográfica importante (sobre los 300 kilometros) y eso es un gran indicador desde el punto de vista del interés del mundo rural respecto a este tipo de instancias. Esta confluencia entre el mundo privado y la investigación que busca acelerar los procesos de la ciencia en el mundo rural sin duda son un buen camino que nos permite llegar a una ciencia de aplicación práctica”.

Por su parte, Wanda Garcia, representante de FIA en las regiones de Atacama y Coquimbo, comentó que “esta instancia, tanto para la fundación como para el Nodo CIV-VAL, quienes son nuestros aliados estratégicos, es sumamente clave para poder fortalecer el ecosistema de innovación específicamente en la Región de Coquimbo y con foco en la descentralización, generando un punto de encuentro entre los actores generadores del conocimiento y el sector productivo. Esperamos que esta instancia haya sido muy provechosa para los participantes.

Vínculo con Nodo CIV-VAL

La realización de este encuentro consolida una unión entre FIA y el Nodo CIV-VAL, la cual se remonta desde hace más de dos años. Colaboración que se espera seguir fortaleciendo con futuros encuentros.

Vilbett Briones, directora alterna del Nodo CIV-VAL, aportó sobre el rol del Nodo en estas instancias, comentando que “para nosotros es sumamente importante participar en estas instancias y apoyar desde nuestro rol articulador, en donde conectamos a instituciones generadoras de conocimiento con empresarios y emprendedores que buscan solucionar problemáticas relativas a la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) de la Región de Coquimbo.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

El Nodo CIV-VAL informa la extensión del plazo de postulación para el Programa 2023: Tesis para impactar el territorio. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

Postulaciones abiertas hasta el 17 de julio, a las 23:59 horas.

El Nodo CIV-VAL invita a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Postgrado de todas las disciplinas, a participar de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio”.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modalidad Titulación en Ejecución (MTE)

Dirigido a trabajos de titulación de estudiantes de pre y/o postgrado que están en proceso de elaboración y desarrollo de su trabajo de titulación y/o investigación, que contribuyan en responder a las necesidades territoriales priorizadas (Alimentos, Biodiversidad, Recursos Hídricos), contribuyendo idealmente a acortar la brecha con el sector productivo y el desarrollo regional. Y de esta forma, aportar al crecimiento y sustentabilidad de los territorios.

Modalidad Titulación Finalizados (MTF)

Esta modalidad se orienta hacia trabajos de titulación e investigación ya terminados de estudiantes de pre y posgrado, que ya han presentado y defendido sus proyectos y/o tesis en los últimos 2 años. Y, que deseen difundir y presentar una profundización o reflexión sobre los resultados logrados en su trabajo de titulación ya aprobado, con la intención de que pueda ser divulgado en una publicación que se distribuya de manera digital y se difunda en RRSS y página web del Nodo CIV VAL, y al mismo tiempo poder generar espacios de articulación con actores relevantes del ecosistema CTCi.

Más información sobre esta convocatoria AQUÍ

Si tienes dudas sobre la convocatoria, escríbenos a consultas@nodociv-val.cl

Invitamos a revivir este encuentro en nuestro canal de Youtube.

“Impactando nuestro territorio desde la CTCi” se denominó el seminario virtual organizado por el Nodo CIV-VAL con el objetivo de visibilizar diferentes emprendimientos e investigaciones basados en las tres áreas priorizadas por el Nodo: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

El encuentro contó con las exposiciones de Carolina Ezquer, Directora Ejecutiva Academia de Exploradores Marinos, quien abordó el tema “Biodiversidad marina como fuente de educación, transformación y bienestar”; Diana Leiva, Académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad del Alba, quien se refirió a su tesis doctoral: “Desarrollo de un envase bioactivo y biodegradable obtenido desde desechos de camarón y su aplicación en paté de cerdo como retardante de procesos oxidativos y microbianos” y Gustavo Pallauta, Gerente General Eco Shower SpA, quien expuso sobre su proyecto de tesis de pregrado “Eco Shower: Prototipando en la etapa universitaria para llegar a una empresa de innovación”.

Cabe destacar que esta instancia se desarrolló en el marco del lanzamiento de la Convocatoria 2023 Programa “Tesis para impactar el territorio” promovida por el Nodo CIV-VAL, instancia promovida por el Nodo CIV-VAL con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la cual busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Postulaciones abiertas entre el 15 de junio y el 17 de julio. Los Participantes deben cargar los archivos solicitados en las bases al formulario de postulación indicado al final de noticia.

El Nodo CIV-VAL invita a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas, a participar de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio”, instancia que cuenta con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modalidades de participación y beneficios

Este concurso posee dos modalidades de participación: Modalidad Titulación en Ejecución. (MTE) y Modalidad Titulación Finalizados (MTF).

Principales beneficios por modalidad:

MTE PREGRADO:

MTE POSTGRADO:

MTF:

Recordamos que esta convocatoria es abierta y tiene como fecha de cierre de concurso el 17 de julio a las 23:59 hrs.

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

Descarga documentos para postulación:

FORMULARIO MODALIDAD PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

FORMULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

El Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso (CINV) retomó la realización de encuentros científicos internacionales en la ciudad puerto, con el objetivo de aportar al desarrollo de la ciencia y la reactivación económica de la zona.

El III Latin America Worm Meeting convocó a más de cien investigadores de países como Estados Unidos, Inglaterra, España, México, Argentina, Uruguay y Chile, que se inscribieron para asistir al encuentro, que se llevó a cabo desde el 15 al 19 de marzo en el Parque Cultural de Valparaíso.

El encuentro reunió a importantes expositores de reconocida trayectoria a nivel mundial que trabajan con el gusano Caenorhabditis elegans como modelo experimental. Entre ellos destacan la académica de la Universidad de Brandeis (Estados Unidos) Piali Sengupta, quien estudia la neurogenética de las conductas sensoriales, y el genetista británico David Gems, quien se ha centrado en la investigación del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad durante los últimos cuarenta años.

La doctora Andrea Calixto, vicepresidenta del directorio del CINV y miembro del comité organizador del evento, destacó la importancia de realizar estos congresos y generar redes de contacto entre la comunidad científica nacional e internacional que trabaja con este modelo animal. Según la doctora Calixto, el modelo del gusano C. elegans es realmente importante para entender la neurociencia en todos los niveles, tanto a nivel de respuesta animal como a nivel molecular, y es extremadamente relevante que se instale como modelo de estudio en Latinoamérica.

Con el modelo C. elegans se han podido estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, entre otros importantes hallazgos. La doctora Calixto aseguró que el C. elegans es un modelo barato y fácil de entender, que no requiere bioterio y que ha permitido lograr impacto tanto en la ciencia básica como en la biomedicina.

Los asistentes al congreso destacaron la buena organización y el nivel de los expositores invitados, y señalaron que este tipo de encuentros científicos no solo son buenos para la comunidad científica, sino también para la ciudad de Valparaíso en términos económicos.

Por CEAZA

El Informe “Desalinización: Oportunidades y desafíos para abordar la inseguridad hídrica en Chile” fue desarrollado por un grupo interdisciplinario e interuniversitario de académicas/os e investigadores/as, coordinados por el Comité Asesor Ministerial Científico sobre Cambio Climático; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y a petición del Ministerio de Medio Ambiente.

“La masificación de esta tecnología nos plantea el desafío de planificar su desarrollo futuro tomando decisiones con bases científicas considerando las ventajas y desventajas de este tipo de tecnología”, plantea el documento elaborado en respuesta a la solicitud formal del Ministerio de Medio Ambiente para que el Comité Asesor Ministerial Científico para el Cambio Climático redactase un informe sobre el desarrollo de plantas desalinizadoras en el país.

A partir de dicha solicitud, el Comité trabajó recopilando antecedentes y organizando talleres de trabajo con la comunidad científica a lo largo de varias etapas. Como resultado, se prepararon una serie de recomendaciones acerca del desarrollo de esta tecnología en Chile que refleja la diversidad de miradas que existen en el ámbito científico sobre las oportunidades, desafíos y brechas que representa como estrategia de adaptación y mitigación. En esta iniciativa participó el Dr. Víctor Aguilera y Dra. Laura Ramajo del Centro Científico CEAZA. El Dr. Aguilera fue parte de reuniones informativas sobre el contexto de desalinización, mientras que la Dra. Ramajo fue autora principal del informe y estuvo a cargo de liderar y coordinar el capítulo de Impactos del citado documento.

Velar por potenciales impactos

Dentro de las diversas recomendaciones que entrega el Informe respecto a la evaluación y seguimiento de los potenciales impactos de la desalinización, se encuentran, por ejemplo, considerar reglas especiales en la futura Ley sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para velar por los potenciales impactos de este tipo de proyectos o similares en áreas marinas costeras. De manera complementaria, el documento destaca que se deben establecer Líneas de Base Ambientales y Normas Secundarias de Calidad en bahías que potencialmente podrían alojar este tipo de proyectos.

La Dra. Laura Ramajo, investigadora del CEAZA detalla que “existe evidencia científica sobre los impactos de tanto la captación de agua como la liberación de efluentes como la salmuera y otros elementos que se utilizan durante proceso de desalinización sobre las especies marinas y su fisiología, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas costeros. Es por esto que es importante desarrollar metodologías e indicadores para realizar una evaluación de los impactos y su seguimiento en el tiempo, así como también, buscar formas para promover el uso de la salmuera en otros usos productivos con el fin de que no sean vertidos en el medio marino”.

Estándares de calidad de agua, acuíferos y fuentes de energía

Otras recomendaciones significativas del documento se relacionan con el uso de las zonas costeras, a fin de no generar daños ni pérdidas mediante la creación de instrumentos de planificación territorial que consideren estos importantes aspectos. “También, se brindan consejos sobre la utilización de agua desalinizada como fuente de agua potable, donde se deben revisar los estándares de calidad de agua potable que provienen de las aguas desalinizadas con el fin de no tener impactos sobre la salud de las personas o de los organismos que consuman esta agua, como es el caso de algunas especies de animales”, sostiene la científica.

“El Informe también reconoce y recomienda que el agua potable que proviene de fuentes naturales se utilice, principalmente, para uso humano, y que el agua desalinizada esté para sustituir o complementar otros usos como los relacionados con ciertas industrias”, añade la Dra. Ramajo, agregando también que otro consejo tiene que ver con la recarga de acuíferos o la restauración de agua de cuerpos de aguas degradados, donde se debe analizar cuidadosamente el medio y los ecosistemas en base a estudios, para que no se generen interacciones que no son deseadas y que no impacten sobre la química del agua y el funcionamiento y estructura de los ecosistemas.

Finalmente, y respecto a la fuente de energía para el proceso de desalinización, la investigadora menciona que el informe sugiere que provenga de energías renovables y no de combustibles fósiles que aumenten las emisiones de CO2. “Es importante avanzar en una agenda de investigación que debe ser continua para ir entendiendo los impactos que tiene esta actividad sobre las costas, sobre los recursos, sobre los servicios ecosistémicos, sobre las personas y sobre el sistema socioecológico en su totalidad.