Encuentro contó con la participación del equipo del Nodo CIV-VAL compuesto por: Karina Salas, Javiera Araya y Andrés Hurtado.

Cerca de 60 personas participaron del Conecta FIA Mujer Región de Coquimbo, instancia organizada por la Fundación para la Innovación Agraria y apoyada por el Nodo CIV-VAL.

El encuentro tuvo como principales objetivos ser un espacio de vinculación entre mujeres del ecosistema en ámbitos de emprendimiento e innovación en la región, así como también dar la posibilidad, con base en estos ambientes colaborativos, generar nexos de cooperación entre las asistentes.

La directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, destacó que “nos reunimos junto a nuestra ganadora del premio Mujer Innovadora 2022 en la categoría Agricultora, y a 70 mujeres productoras, investigadoras y miembros de los servicios públicos. Es un evento que debemos resaltar ya que busca visibilizar el rol de las lideresas que aportan al agro y en el mundo de innovación, a pesar de las dificultades que implica hacerlo desde la ruralidad”.

Por su parte, Andrés Hurtado, sociólogo y apoyo a la coordinación del Nodo CIV-VAL y profesional del Instituto de Políticas Públicas Universidad Católica del Norte (UCN) comentó que “el encuentro fue multisectorial y permitió conectar a investigadoras, productoras, emprendedoras y funcionarias en torno a problemas e intereses comunes, relevando el importante rol que las mujeres ejercen tanto en el mundo del trabajo como de los cuidados”.

Cabe recordar que el presente programa se ejecuta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo – ANID del Ministerio de Ciencia, tecnología, Conocimiento e Innovación.

25 fueron los proyectos de tesis, en sus modalidades Titulación en Ejecución y Titulación Finalizada, seleccionados en el marco de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio” instancia promovida por el Nodo CIV-VAL.

Este concurso buscó identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Ante esta convocatoria, Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL y directora de la Dirección de Innovación de la PUCV, comentó que “la articulación de las capacidades con las necesidades del territorio, es uno de los objetivos centrales del NODO CIV VAL. En este sentido, incentivar y promover el desarrollo de tesis de pre y postgrado con las áreas prioritarias de la Macrozona Centro, nos permitirá contar con resultados de investigación que generen impacto en el desarrollo económico de las regiones y en la calidad de vida de las personas”.

De las postulaciones seleccionadas:

De los 25 trabajos de titulación seleccionados:

• 5 son de Alimentos.

• 8 en Biodiversidad.

• 12 en Recursos Hídricos.

Regiones de las postulaciones seleccionadas:

• 8 de la región de Coquimbo.

• 2 de la RM de Santiago.

• 15 de la región de Valparaíso.

| Modalidad | Grado académico |

| 18 seleccionas en MTE | 11 pregrado | 7 postgrado |

| 7 seleccionadas en MTF | 3 pregrado | 4 postgrado |

Cabe recordar que el presente programa se ejecuta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo – ANID del Ministerio de Ciencia, tecnología, Conocimiento e Innovación.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

Te recordamos que este 15 de agosto es la fecha de cierre para postular al Programa 2023 “Tesis para impactar el territorio”. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

La actividad contó con la participación del seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez.

Más de 50 personas, pertenecientes a diversas instituciones privadas, públicas y academia participaron del Encuentro Conecta FIA Región de Coquimbo, organizado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y apoyado por el Nodo CIV-VAL el pasado jueves 20 de julio en las instalaciones del Centro Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ubicado en la localidad de Vicuña.

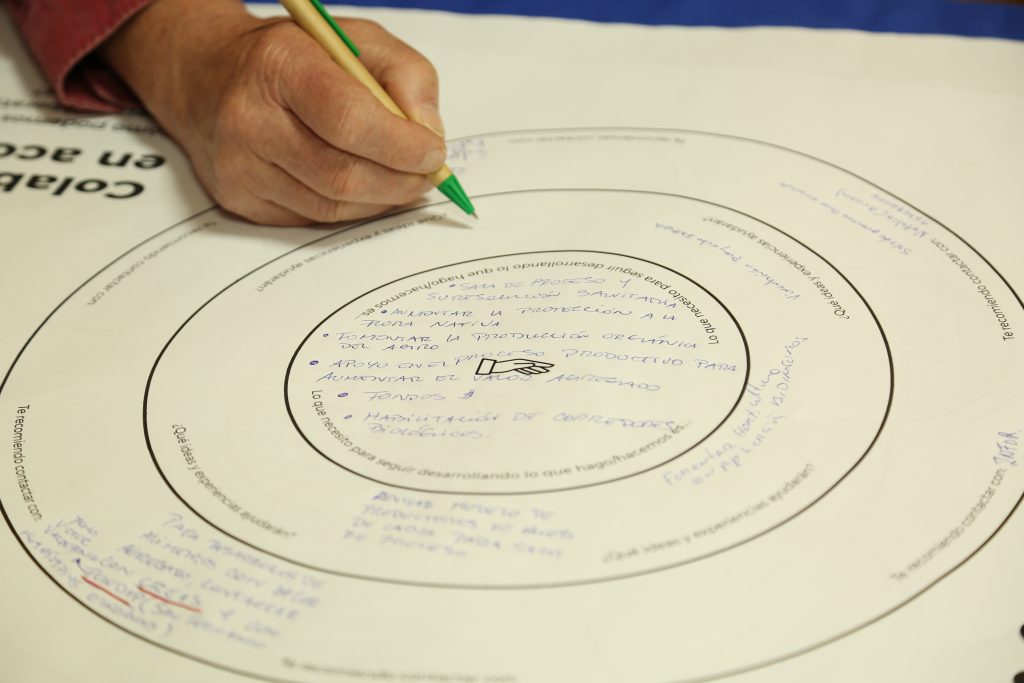

Este encuentro tuvo como principal objetivo ser un espacio de reunión, buscando promover la colaboración efectiva y conectando el conocimiento, ciencia, tecnología e innovación con los distintos sectores productivos de la Región de Coquimbo. Con base en lo anterior, durante la jornada se efectuaron diferentes dinámicas con el fin de levantar necesidades de conexión y generar un trabajo colaborativo entre los participantes.

El Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Christian Álvarez, quien participó activamente de las diversas dinámicas, se refirió a esta instancia de colaboración, aportando que “me impresionó el nivel de participación de todos los actores, con personas que han llegado desde distintos lados de la región y con una distancia demográfica importante (sobre los 300 kilometros) y eso es un gran indicador desde el punto de vista del interés del mundo rural respecto a este tipo de instancias. Esta confluencia entre el mundo privado y la investigación que busca acelerar los procesos de la ciencia en el mundo rural sin duda son un buen camino que nos permite llegar a una ciencia de aplicación práctica”.

Por su parte, Wanda Garcia, representante de FIA en las regiones de Atacama y Coquimbo, comentó que “esta instancia, tanto para la fundación como para el Nodo CIV-VAL, quienes son nuestros aliados estratégicos, es sumamente clave para poder fortalecer el ecosistema de innovación específicamente en la Región de Coquimbo y con foco en la descentralización, generando un punto de encuentro entre los actores generadores del conocimiento y el sector productivo. Esperamos que esta instancia haya sido muy provechosa para los participantes.

Vínculo con Nodo CIV-VAL

La realización de este encuentro consolida una unión entre FIA y el Nodo CIV-VAL, la cual se remonta desde hace más de dos años. Colaboración que se espera seguir fortaleciendo con futuros encuentros.

Vilbett Briones, directora alterna del Nodo CIV-VAL, aportó sobre el rol del Nodo en estas instancias, comentando que “para nosotros es sumamente importante participar en estas instancias y apoyar desde nuestro rol articulador, en donde conectamos a instituciones generadoras de conocimiento con empresarios y emprendedores que buscan solucionar problemáticas relativas a la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) de la Región de Coquimbo.

Convocatoria abierta hasta el 15 de agosto a las 23:59 hrs. Además, se incluye en beneficio monetario para quienes postulen a la Modalidad de Titulación Finalizada. Documentos de postulación y más información al final de esta noticia.

El Nodo CIV-VAL informa la extensión del plazo de postulación para el Programa 2023: Tesis para impactar el territorio. Esta convocatoria es abierta a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modificaciones en bases:

Además de ampliar la fecha de convocatoria, se sumaros otros intensivos y variaciones en las bases:

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Conoce AQUÍ más detalles sobre las modalidades de postulación.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

FORMULARIO MODALIDAS PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

MODULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

Postulaciones abiertas hasta el 17 de julio, a las 23:59 horas.

El Nodo CIV-VAL invita a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Postgrado de todas las disciplinas, a participar de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio”.

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modalidad Titulación en Ejecución (MTE)

Dirigido a trabajos de titulación de estudiantes de pre y/o postgrado que están en proceso de elaboración y desarrollo de su trabajo de titulación y/o investigación, que contribuyan en responder a las necesidades territoriales priorizadas (Alimentos, Biodiversidad, Recursos Hídricos), contribuyendo idealmente a acortar la brecha con el sector productivo y el desarrollo regional. Y de esta forma, aportar al crecimiento y sustentabilidad de los territorios.

Modalidad Titulación Finalizados (MTF)

Esta modalidad se orienta hacia trabajos de titulación e investigación ya terminados de estudiantes de pre y posgrado, que ya han presentado y defendido sus proyectos y/o tesis en los últimos 2 años. Y, que deseen difundir y presentar una profundización o reflexión sobre los resultados logrados en su trabajo de titulación ya aprobado, con la intención de que pueda ser divulgado en una publicación que se distribuya de manera digital y se difunda en RRSS y página web del Nodo CIV VAL, y al mismo tiempo poder generar espacios de articulación con actores relevantes del ecosistema CTCi.

Más información sobre esta convocatoria AQUÍ

Si tienes dudas sobre la convocatoria, escríbenos a consultas@nodociv-val.cl

Postulaciones abiertas entre el 15 de junio y el 17 de julio. Los Participantes deben cargar los archivos solicitados en las bases al formulario de postulación indicado al final de noticia.

El Nodo CIV-VAL invita a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas, a participar de la convocatoria “Tesis para impactar el territorio”, instancia que cuenta con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El concurso busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver necesidades, problemas o desafíos de la Macrozona Centro en las áreas de: Alimentos, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Modalidades de participación y beneficios

Este concurso posee dos modalidades de participación: Modalidad Titulación en Ejecución. (MTE) y Modalidad Titulación Finalizados (MTF).

Principales beneficios por modalidad:

MTE PREGRADO:

MTE POSTGRADO:

MTF:

Recordamos que esta convocatoria es abierta y tiene como fecha de cierre de concurso el 17 de julio a las 23:59 hrs.

Te invitamos a revisar las bases del concurso para conocer más detalles sobre el criterio de selección, documentación para postulación, entre otros aspectos relativos a la convocatoria.

Consultas sobre convocatoria: consultas@nodociv-val.cl

Descarga documentos para postulación:

FORMULARIO MODALIDAD PROYECTO DE EJECUCIÓN (MPE)

FORMULARIO MODALIDAD TESIS FINALIZADA (MTF)

Por CERES

Centro Ceres realizará el diseño de un modelo de agricultura y desarrollo rural sostenible basado, principalmente, en los principios de la agroecología, el cual será validado mediante la implementación de 6 predios pilotos en 5 provincias de la región de Valparaíso. La propuesta, adjudicada en 2022 por asignación directa desde el Gobierno Regional de Valparaíso, busca habilitar espacios de aprendizaje para la adopción de prácticas agrícolas sustentables que permitan la recuperación de biodiversidad, el agua y mejorar la condición de los suelos.

En el actual modelo de agricultura, los efectos negativos en los ecosistemas, dado por la intensificación industrial basada en monocultivos, mecanización y uso de insumos químicos externos, como plaguicidas y fertilizantes, han impactado altamente los recursos naturales y, a su vez, la salud humana. Una problemática que, a partir de los principios agroecológicos, es posible contrarrestar.

Con el nombre “Diseñar e implementar un modelo sostenible para la recuperación de la biodiversidad, suelos y agua de los sistemas naturales degradados por los diferentes métodos de producción agrícola en la región de Valparaíso”, el proyecto FIC-R se presenta como un proceso transformacional de la pequeña y mediana agricultura. En éste, Ceres espera abordar un nuevo paradigma que aporte a mitigar los efectos o la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos de la región, incorporando procesos de participación social mediante un trabajo colaborativo con agricultores.

“Ceres, desde su creación, ha visto como un gran desafío el diseño e implementación de un modelo agroecológico que se adapte a las condiciones del territorio. Por esto mismo, ha acompañado en la transición de agricultores en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos, elaborando estrategias orientadas a la coexistencia armónica hombre-naturaleza”, afirma la Dra. Marta Albornoz, Coordinadora Científica de Centro Ceres.

Y es que, según declara la profesional, la soluciones basadas en la naturaleza, que utilicen el uso de las funcionalidades naturales de los ecosistemas o servicios ecosistémicos, pueden apoyar la producción de alimentos de una manera sostenible, sin embargo, “esto es factible, siempre y cuando, se desarrolle en conjunto con toda la cadena productiva, que sea instalada según las particulares del territorio y este apoyada por un sistema de gobernanza territorial”.

Así mismo lo visualiza el proyecto, donde además del modelo de agricultura sostenible, se espera desarrollar un inventario sobre la pérdida y degradación de la biodiversidad, suelo y cursos de agua, producto de las formas de producción convencional. A lo anterior, se suma la generación de un proceso participativo que permita construir una propuesta de diseño de gobernanza regional como herramienta para facilitar la toma de decisiones en materia de preservación de los recursos naturales de la región.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Campus de Limarí de la Universidad de La Serena.

Con la colaboración de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y la participación de investigadores/as, académicos/as, representantes del sector público, privado y la sociedad civil principalmente del sector agrícola de la región de Coquimbo, el Nodo CIV-VAL llevó a cabo el 1º Diálogo Macrozonal en la comuna de Ovalle con el propósito de vincular a los actores claves del territorio e identificar nuevas iniciativas en las áreas prioritarias correspondientes a recursos hídricos, biodiversidad y alimentos.

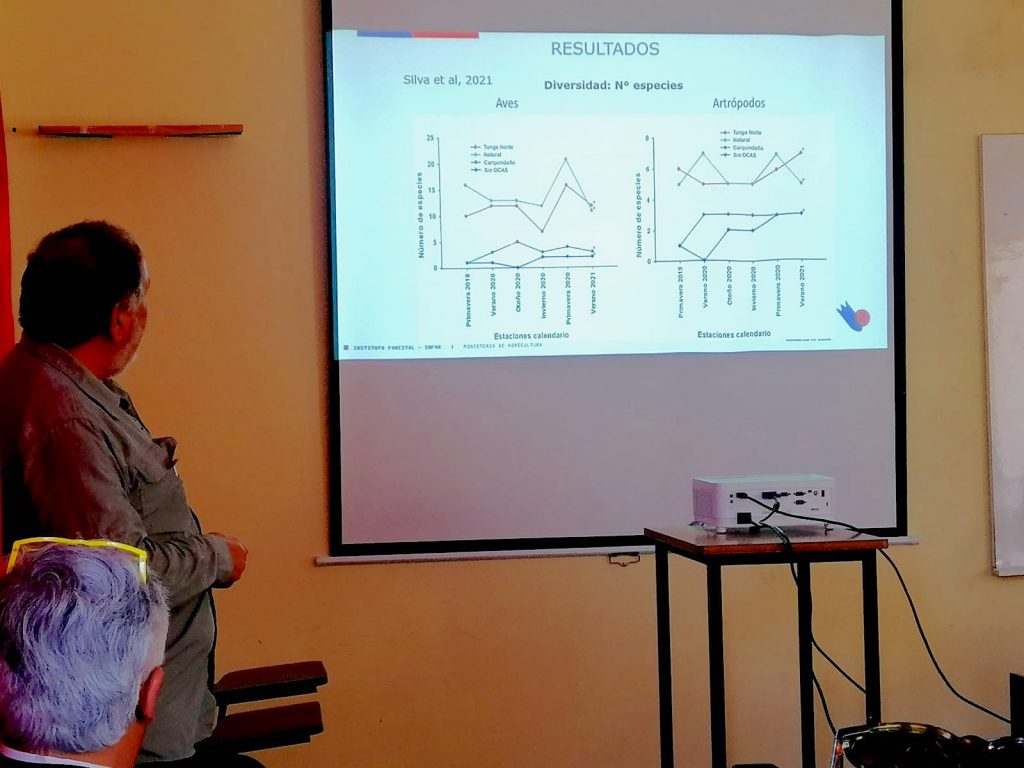

En la instancia, se buscó además potenciar la retroalimentación entre los actores, por lo que se desarrollaron talleres y se presentaron iniciativas I+D, las que estuvieron a cargo de Pablo Álvarez, director del Laboratorio PROMMRA y Consorcio Quitai Anko, Sergio Silva, gerente del Instituto Forestal de Chile y Yasna Molina, empresaria de “Caprinos Villaseca”, quienes expusieron sus proyectos los que están enfocados a las tres áreas prioritarias de la Macrozona Centro.

Por su parte, Wanda García, encargada regional de FIA, se refirió al aporte que tienen este tipo de actividades, y sostuvo que “lograr concretar esta instancia saliendo de la conurbación La Serena – Coquimbo, haciendo esta sinergia de qué es lo que hay en la región versus los pilares de las hojas de ruta ha sido potente para poder conectar y avanzar en el trabajo que se está realizando”.

De esta forma, el Nodo CIV-VAL recogió valiosos insumos para la planificación de las próximas actividades de cara al 2023, y así, avanzar en el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCi, en las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

Cabe destacar que el Nodo CIV-VAL continuará trabajando para la aceleración del impacto territorial de la CTCi, y el próximo diálogo macrozonal que realizará será el 7 de diciembre en la comuna de La Ligua, con el fin de seguir articulando a los distintos actores claves y públicos objetivos de la Macrozona Centro.

Por CEAZA

Reciente investigación aplicó una metodología de preacondicionamiento a esta planta, que sobrevivió a siete meses sin agua, buscando replicarla a futuro en plantas de interés agrícola y así optimizar su crecimiento bajo condiciones poco favorables de agua, suelo y temperatura.

Debido a su aridez, en Chile se encuentra el desierto más seco del mundo: el desierto de Atacama. Cuesta imaginar que, en un lugar con precipitaciones escasas, pueda desarrollarse la vida. Sin embargo, son muchas las especies que viven y sobreviven en este lugar, y que, por ende, se convierten en foco de interés de la comunidad científica con miras a la adaptación ante el cambio climático. Entre ellas, está el Aloe vera, popularmente conocido por sus propiedades dermatológicas.

Sin embargo, un reciente estudio ha puesto el foco en otra de las propiedades de esta planta: las diversas estrategias de respuestas y adaptaciones que le permiten sobrevivir en diferentes condiciones de estrés abiótico; es decir, una situación no ideal para su crecimiento y desarrollo ligado a actores no vivos: falta de agua, falta de nutrientes, altas o bajas temperaturas, etc.

Preacondicionamiento

El estudio “El preacondicionamiento para el déficit de agua ayuda al Aloe vera para superar la sequía a largo plazo durante la estación más seca del desierto de Atacama”, fue desarrollado por científicos de la Universidad Arturo Prat junto al investigador de CEAZA, Dr. Enrique Ostria; investigación desarrollada en la estación experimental Canchones de esta casa de estudios, en Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La investigación tomó como base a estudios anteriores desarrollados por la comunidad científica de la Universidad Arturo Prat. “En ellos se encontró una buena capacidad antioxidante, producción de azúcares y solutos compatibles de sus hojas al estar sometidas a condiciones de déficit hídrico, y también, por la propiedades medicinales, farmacéuticas y nutricionales que presenta”, aclara el Dr. Ostria.

“Aloe es una planta que tiene una utilidad alimentaria, farmaceútica y cosmética”, complementa el Dr. José Delatorre-Castillo, investigador de la Universidad Arturo Prat. “Entre sus beneficios, se mencionan sus capacidades inmunomoduladoras, cicatrizantes, gastroprotectoras, antimicrobianas y antioxidantes. Desde la perspectiva del cambio climático, aloe es una planta que se adapta a condiciones de estrés hídrico, por lo que se puede y se debe cultivar con muy poca agua”, añade.

Respecto al preacondicionamiento de la investigación, el Dr. Ostria explica que consiste en la preparación de una planta a una condición determinada que aún no vive. “En este caso en particular, antes de someterla al tratamiento de sequía, a las plantas se les prepara ante la eventual escasez de agua, disminuyendo la cantidad de riego a niveles sub-óptimos, pero no letales”, aclara.

Fotosíntesis incluso sin agua

De esta forma, y luego de que las plantas de Aloe vera del estudio estuvieron sin agua por siete meses, igualmente se mantuvieron vivas y activas metabólicamente. “El Aloe vera tiene hojas suculentas. Esto es un tejido especialmente adaptado para almacenar agua. Por lo tanto, la suculencia más el tipo de fotosíntesis CAM es una combinación sumamente eficiente para lidiar con largos períodos de escasez de agua”, agrega el Dr. Ostria.

La fotosíntesis CAM (sigla en inglés para Crassulacean Acid Metabolism) es el nombre genérico de un grupo de plantas que presentan una variación en su metabolismo fotosintético, continúa el investigador. “El Aloe vera es una planta que acumula dióxido de carbono durante la noche en forma de ácidos orgánicos, y durante el día, los ácidos orgánicos se descarboxilan, liberando CO2, para que luego sea utilizado para producir azúcares mediante el proceso fotosintético”.

Respecto a estos azúcares, el Dr. Ostria precisa que la fotosíntesis tiene como objetivo producir azúcares que pueden ser utilizados para distintos fines, siendo uno de ellos ayudar a la planta para que pueda adquirir agua de su entorno, por medio de ajustes osmóticos.

“Entonces, lo que se plantea, es que la planta sigue realizando fotosíntesis a tasas muy pequeñas cuando está sin agua, porque generar azúcares le ayudaría a adquirir la más mínima cantidad de agua que tenga disponible, sea cual sea su fuente”, añade el científico. “Además, le ayuda a mantener otro proceso vital que es la respiración celular. En general, las plantas pueden sobrevivir sin hacer fotosíntesis por algunos días, pero si la respiración se detiene, la planta muere”.

Activar mecanismos en otras plantas

De esta forma, otra de las finalidades de este tipo de estudios, es el desarrollo de soluciones biotecnológicas basadas en la capacidad del Aloe Vera de sobrevivir a varios meses sin riego, permitiendo que otras plantas, sobre todo comestibles, adquieran estas propiedades y puedan sobrevivir a las condiciones áridas que trae el cambio climático. “Cualquier planta puede ser sometida a tratamientos de preacondicionamiento. Por lo tanto, esta preparación activa mecanismos en la planta para lidiar con condiciones poco favorables”, especifica el Dr. Ostria.

“La magnitud de la respuesta dependerá de una combinación entre el preacondicionamiento y las características propias de la planta en cuanto a morfología, anatomía y fisiología”, añade el investigador, explicando también que las plantas que ya viven en ambientes con poca disponibilidad de agua, o que presentan mecanismos de tolerancia, tendrán una mejor respuesta. “Sin embargo, esta investigación, y en particular, la metodología de preacondicionamiento, puede ser aplicada sobre plantas de interés agrícola, con el fin de mejorar u optimizar su crecimiento bajo condiciones poco favorables de agua, suelo, temperatura, entre otros”, concluye.

Respecto a la trascendencia de este estudio, el Dr. Delatorre-Castillo menciona que las especies nativas que prosperan en el desierto de Atacama tiene características únicas, que las hacen tolerantes a diversos tipos de estrés como son la alta radiación, el déficit hídrico, la salinidad, entre otros. “De allí la importancia de la investigación, a fin de que tanto las mismas especies como sus genes puedan contribuir a desarrollar una agricultura sustentable y resiliente, en condiciones de extrema aridez”, subraya.

Cabe mencionar que la investigación “El preacondicionamiento para el déficit de agua ayuda al Aloe vera para superar la sequía a largo plazo durante la estación más seca del desierto de Atacama”, fue liderada por José P. Delatorre-Castillo (U. Arturo Prat), y contó con la participación de Kung Sang Lay (U. Arturo Prat), Jorge Arenas-Charlín (U. Arturo Prat), Isabel Sepúlveda-Soto (U. Arturo Prat), Liliana Cardemil (U. de Chile), y Enrique Ostria (CEAZA).